Dernier volet : Beauté Moderne

Leçons des 20/3, 27/3 et 3/4 (2012).

L’effort me paraît sisyphéen. J’ai devant moi 24 pages de notes serrées qui correspondent aux vidéos du Collège de France pour les trois derniers cours de la session. Je suis épuisé d’avance. Mais comment se dérober ? Je me suis déjà autorisé à négliger la quasi-totalité des séminaires et j’ai séché le colloque du 10 Avril. Au moins boucler le cours ! Misère !

Quand s’ouvre la séance du 20/3, le thème Les foules est censé avoir été traité, mais fidèle à son agaçante manie, Antoine Compagnon remet pour cinq minutes le couvert. Esprit de l’escalier ? Il s’abrite de remarques qui lui auraient été faites, de références fournies, autres que les siennes, et sauf une non pertinentes, quant à l’apparition du terme de péripatéticienne de l’amour que Baudelaire …. Bref, il revient sur la fin du cours précédent.

Mais pourquoi donner une version personnelle de ce qu’il a lui-même rassemblé pour en faire le début du dernier billet de son blog du Huffington Post ? Voici :

« Baudelaire, traduisant Les Confessions d'un mangeur d'opium de De Quincey, rend la relation chaste du poète avec une de ces "female peripatetics who are technically called street-walkers", par "une amitié platonique avec une péripatéticienne de l'amour". La périphrase est séduisante. Mais, "péripatéticienne de l'amour", l'expression était-elle courante sous le Second Empire ? Vite, je consulte le Centre national de ressources textuelles et lexicales (www.cnrtl.fr), où le Trésor de la langue française me renvoie - ce n'est pas de chance - à la phrase même de Baudelaire. Rien de plus ancien non plus dans Frantext, la vaste base de données littéraires et linguistiques entamée par le CNRS dans les années 1970.

Sur Google Books, rien avant le grand livre de 1882 d'Yves Guyot, La Prostitution, qui cite le récit, par un journaliste, de la "rafle 'd'une centaine de péripatéticiennes' " dans les bois de Marly. Puis un article de 1910 d'Apollinaire : "Un mot se répand, charmant et parisien en diable, pour désigner celles qu'Aurélien Scholl -- Aristote du perron Tortoni -- appelait les péripatéticiennes du Boulevard. On les nomme maintenant des Madeleine-Bastille." Le fameux café Tortoni, l'omnibus Madeleine-Bastille - le premier de Paris -, Aurélien Scholl, collaborateur du Figaro dans les mêmes années que Baudelaire, grand boulevardier devant l'éternel : le mot nous renvoie aux heures de gloire du boulevard des Italiens ; il proviendrait du milieu des petits journaux. Baudelaire l'a introduit dans la littérature. »

Oui, l’avais-je signalé ? Antoine Compagnon tient un blog sous l’égide d’Anne Sinclair, directrice éditoriale de la version française du Huffington Post, et il est amusant de s’y reporter. Les billets sont divers et, en gros, d’humeur. Un bémol ? Les commentaires, qui ne plaident pas, majoritairement, en faveur de leurs auteurs.

Mais revenons aux séances du Collège de France. Passé l’épisode initial que je viens de rapporter, le quatrième et dernier volet des ambivalences de Baudelaire est abordé. Le dossier, annonce Compagnon, va essentiellement s’articuler sur ce « grand article » qu’est Le peintre de la vie moderne, mise en forme d’une réflexion sur l’équivoque de la beauté moderne qui préoccupe Baudelaire depuis le Salon de 1845 … où il écrit en conclusion : Au vent qui soufflera demain nul ne tend l’oreille ; et pourtant l’héroïsme « de la vie moderne » nous entoure et nous presse. – Nos sentiments vrais nous étouffent assez pour que nous les connaissions. – Ce ne sont ni les sujets ni les couleurs qui manquent aux épopées. Celui-là sera « le peintre », le vrai peintre, qui saura arracher à la vie actuelle son côté épique, et nous faire voir et comprendre, avec de la couleur ou du dessin, combien nous sommes grands et poétiques dans nos cravates et nos bottes vernies. – Puissent les vrais chercheurs nous donner l’année prochaine cette joie singulière de célébrer l’avénement du « neuf ».

Baudelaire, dit Compagnon, a alors 24 ans, mais une théorie esthétique est déjà formulée, là, à laquelle, peu ou prou, il restera fidèle. Il reprend d’ailleurs l’argumentation pour clore son Salon de 1846 (in De l’héroïsme de la vie moderne) : Il est vrai que la grande tradition s’est perdue, et que la nouvelle n’est pas faite. Qu’est-ce que cette grande tradition, si ce n’est l’idéalisation ordinaire et accoutumée de la vie ancienne (…) Avant de rechercher quel peut être le côté épique de la vie moderne et de prouver par des exemples que notre époque n’est pas moins féconde que les anciennes en motifs sublimes, on peut affirmer que puisque tous les siècles et tous les peuples ont eu leur beauté, nous avons inévitablement la notre. C’est dans l’ordre.

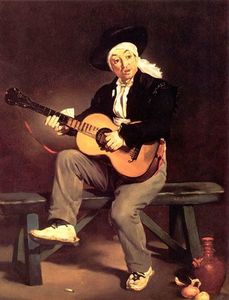

On trouve déjà là la thèse du Peintre de la vie moderne : Toutes les beautés contiennent, comme tous les phénomènes possibles, quelque chose d’éternel et quelque chose de transitoire, - d’absolu et de particulier. La beauté absolue et éternelle n’existe pas, ou plutôt elle n’est qu’une abstraction écrémée à la surface générale des beautés diverses. L’élément particulier de chaque beauté vient des passions, et comme nous avons nos passions particulières, nous avons notre beauté. Baudelaire avait pour commencer cité Stendhal (Histoire de la peinture en Italie) : La peinture n’est que de la morale construite. En fait et jusqu’au bout, il y aura pour Baudelaire – et, selon Compagnon, cela peut expliquer son méjugement de Manet – une identification du romantisme et de la beauté.

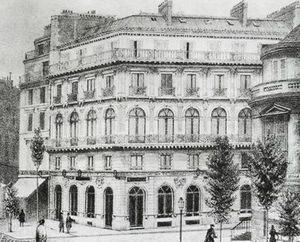

Dans ce Salon (de 1846), après avoir longuement pris référence chez Delacroix, Baudelaire cite Eugène Lami et Gavarni, qui, dit-il, ne sont pourtant pas des génies supérieurs. Provocation ? Il affirme en tout cas qu’ils ont su parfaitement tirer sa beauté de l’habit, habit nécessaire de notre époque, souffrante et portant jusque sur ses épaules noires et maigres le symbole d’un deuil perpétuel. Remarquez bien que l’habit noir et la redingote ont non seulement leur beauté politique, qui est l’expression de l’égalité universelle, mais encore leur beauté poétique, qui est l’expression de l’âme publique ; - une immense défilade de croque-morts, croque-morts politiques, croque-morts amoureux, croque-morts bourgeois. Nous célébrons tous quelque enterrement. Compagnon projette alors à l’écran diverses reproductions de tableaux d’Eugène Lami (les Champs-Elysées ; le Boulevard des Italiens (avec au centre – encadrée par le Café Tortoni et le Café Riche - la Maison Dorée (fameux restaurant qui n’a fermé ses portes qu’en 1902, où Swann cherche en vain Odette) aujourd’hui siège de la BNP après avoir été « façadisée » en 1974-76 (entièrement rénovée mais avec conservation de la façade) sur injonction de Maurice Druon et au grand dam de l’architecte dont le projet initial retoqué a dû de ce fait être révisé en vingt-quatre heures ) ; un Grand bal masqué à l’Opéra)

Est également montré, de Lami, l’Attentat de Fieschi, Boulevard du Temple (Giuseppe Fieschi organise un attentat à la « machine infernale » - un assemblage fait de vingt-cinq canons de fusils juxtaposés et placé sur l'appui de la fenêtre d'une maison - le 28 juillet 1835, contre Louis-Philippe et la famille royale, qui manque son but mais fait dix-huit morts, dont treize tués sur le coup. Condamné et guillotiné avec deux de ses complices. (source Wikipédia)) :

De Gavarni, Antoine Compagnon projette un dessin de deux bourgeois dialoguant : Jolie femme. C’est une princesse ? – C’est une drôlesse. Il projette aussi un Flâneur , puis un Dandy au cigare. Il signale que Gavarni était très apprécié des Goncourt .

De Lami et de Gavarni, Baudelaire dit que ce sont des poètes, qualifiant le premier de poète du dandysme officiel, le second de poète du dandysme hasardeux et d’occasion. Il se réfère là au livre du dandysme de Barbey d’Aurevilly, publié l’année précédente. De fait, le premier est un peintre de mœurs et le second un caricaturiste. Quoi qu’il en soit, souligne Compagnon, bien avant Constantin Guys, Baudelaire voit là des artistes modernes, qui se sont en fait répandus par la lithographie ( technique mise en place au début du XIX° siècle et récemment développée). D’Achille Devéria, dans le Salon de 1845, il écrit qu’il a puisé, pour notre plaisir, dans son inépuisable fécondité, de ravissantes vignettes, de charmants petits tableaux d’intérieur, de gracieuses scènes de la vie élégante, comme nul keepsake, malgré les prétentions des réputations nouvelles, n’en a depuis édité. Il savait colorer la pierre lithographique ; tous ses dessins étaient pleins de charme, distingués, et respiraient je ne sais quelle rêverie amène. Toutes ses femmes coquettes et doucement sensuelles étaient les idéalisations de celles que l’on avait vues et désirées le soir dans les concerts, aux Bouffes, à l’Opéra ou dans les grands salons. Ces lithographies , que les marchands achètent trois sols et qu’ils vendent un franc, sont les représentants fidèles de cette vie élégante et parfumée de la Restauration, sur laquelle plane comme un ange protecteur le romantique et blond fantôme de la Duchesse de Berry.

La lithographie est un thème qu’évoque continûment Baudelaire jusqu’au Peintre de la vie moderne où, dans Le croquis de mœurs et à propos de celui-ci, il écrit : Dès que la lithographie parut, elle se montra tout de suite très apte à cette énorme tâche, si frivole en apparence. Nous avons dans ce genre de véritables monuments. Finalement et sans guère l’enrichir de ses commentaires, sauf au passage, ce qui ne semble pas une découverte, ni une caractéristique baudelérienne, pour dire que grand et trivial sont considérés comme antonymes, Compagnon lit par morceaux tout un paragraphe : On a justement appelé les œuvres de Gavarni et Daumier des compléments de la Comédie humaine. Balzac lui-même, j’en suis très convaincu, n’eût pas été éloigné d’adopter cette idée, laquelle est d’autant plus juste que le génie de l’artiste peintre de mœurs est un génie d’une nature mixte, c’est-à-dire où il entre une bonne partie d’esprit littéraire [Compagnon : « ambivalence ici, aussi; c’est dire qu’il n’y a pas là un ‘‘véritable’’ artiste »]. Observateur, flâneur, philosophe, appelez-le comme vous voudrez ; mais vous serez certainement amené, pour caractériser cet artiste, à le gratifier d’une épithète que vous ne sauriez appliquer au peintre des choses éternelles ou du moins plus durables, des choses héroïques ou religieuses. Quelquefois il est poète ; plus souvent il se rapproche du romancier ou du moraliste ; il est le peintre de la circonstance et de tout ce qu’elle suggère d’éternel. Chaque pays, pour son plaisir et pour sa gloire, a possédé quelques-uns de ces hommes-là. Dans notre époque actuelle, à Daumier et à Gavarni, les premiers noms qui se présentent à la mémoire, on peut ajouter Devéria, Maurin, Numa, historien des grâces interlopes de la Restauration, Wattier, Tassaert, Eugène Lami, celui-là presque Anglais à force d’amour pour les éléments aristocratiques, et même Trimolet et Traviès, ces chroniqueurs de la pauvreté et de la petite vie .

Texte intermédiaire, reprend Compagnon, entendant par là texte postérieur aux Salons de 1845-46 mais antérieur au Peintre de la vie moderne, Quelques caricaturistes français, en 1857, prend place dans les choix de Baudelaire en termes de peintres modernes entre la paire Gavarni/Lami et la décision finale en faveur de Constantin Guys. L’écriture de ce texte remonte en fait à 1846, dans la perspective d’un cycle incluant De l’essence du rire et Quelques caricaturistes étrangers. Baudelaire avait d’ailleurs annoncé dès le Salon de 1845 un De la caricature à venir. Dans Quelques caricaturistes français, on retrouve Daumier et Gavarni, avec chaque fois Balzac en arrière-plan, modèle d’une quête de l’héroïsme de la vie moderne. Il y a, dans cet intérêt pour les caricaturistes, un fil directeur qui nous mène jusqu’au Spleen de Paris, dont les différentes petites pièces sont aussi des croquis de mœurs , des caricatures en prose. Sur la fin, en 1864-65, Baudelaire insistera pour que ces pages soient re-publiées dans un volume réunissant ses écrits sur l’art, qu’il envisageait d’intituler Bric-à-brac esthétique et qui sous le titre de Curiosités esthétiques ne connaîtra la publication qu’en 1868, après sa mort. Pour Baudelaire, avec Gavarni, la chose moderne, c’est le dandysme, et la beauté moderne doit être cherchée du côté de la vie élégante, du milieu interlope de la grande ville, de ce qu’on trouve dans la Gazette des tribunaux – et Compagnon (il se fourvoie curieusement dans son renvoi en parlant fautivement du projet d’épilogue aux Fleurs du mal) cite le denier tercet de l’épilogue en vers du Spleen de Paris : Je t’aime, ô capitale infâme ! Courtisanes / Et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs / Que ne comprennent pas les vulgaires profanes – comme de ce qu’on entend dans les rumeurs qui circulent sur les boulevards.

Ainsi de la beauté hautaine de la réplique d’un ministre (il s’agit de Guizot, ministre de l’Instruction publique dans les années 1830 avant d’être nommé Président du Conseil en 1847 ; il est ministre des affaires étrangères en 1844, et non premier ministre comme l’a dit Antoine Compagnon, en eût-il de fait l’influence) à une interpellation à la Chambre due aux Légitimistes et à la Gauche dynastique. C’est Dolf Oehler, professeur de littérature comparée, université de Bonn, qui a précisé – dit Compagnon – l’affaire. L’interpellation est du 26/1/1844, et Guizot répond : Et quant aux calomnies, aux colères extérieures, on peut les multiplier, les entasser tant qu’on voudra, on ne les élèvera jamais à la hauteur de mon dédain. Exemplaire également d’une beauté moderne, l’attitude de Pierre Poulman, condamné à mort le 27/1/44, lendemain de l’incident Guizot, et refusant pour son exécution début février – voilà la beauté - le secours d’un prêtre. De fait, Compagnon a paraphrasé et enrichi d’un complément, sans vraiment l’expliciter ni le situer, le passage du volet XVIII du Salon de 1846 sur lequel il s’appuie et que voici :

Le spectacle de la vie élégante et des milliers d’existences flottantes qui circulent dans les souterrains d’une grande ville (criminels et filles entretenues), la Gazette des Tribunaux, et le Moniteur, nous prouvent que nous n’avons qu’à ouvrir les yeux pour connaître notre héroïsme.

Un ministre, harcelé par la curiosité impertinente de l’opposition, a-t-il, avec cette hautaine et souveraine éloquence qui lui est propre, témoigné, - une fois pour toutes, - de son mépris et de son dégoût pour toutes les oppositions ignorantes et tracassières, - vous entendez le soir, sur le boulevard des Italiens, circuler autour de vous ces paroles : Etais-tu à la Chambre aujourd’hui ? as-tu vu le ministre ? Nom de Dieu ! qu’il était beau ! je n’ai jamais rien vu de si fier !

Il y a donc une beauté et un héroïsme moderne ! Et plus loin : C’est K . – ou F. – qui est chargé de faire une médaille à ce sujet ; mais il ne saura pas faire ; il ne peut pas comprendre ces choses-là. Il y a donc des artistes plus ou moins propres à comprendre la beauté moderne.

Ou bien : Le sublime B… ! Les pirates de Byron sont moins grands et moins dédaigneux. Croirais-tu qu’il a bousculé l’abbé Montès, et qu’il a couru à la guillotine en s’écriant : ‘‘Laissez-moi tout mon courage !’’ Cette phrase fait allusion à la funèbre fanfaronnade d’un criminel , d’un grand protestant, bien portant, bien organisé, et dont la féroce vaillance n’a pas baissé la tête devant la suprême machine.

J’ai trouvé sur le net deux petits textes (amusants, si j’ose dire) évoquant l’exécution de Pierre Poulman , textes dont j’ignore la fiabilité ; aucun des deux n’évoque le refus du prêtre.

http://guillotine.cultureforum.net/t422-les-sculpteurs-et-la-guillotine & http://guillotine.cultureforum.net/t966-pierre-poulman

Pourquoi Baudelaire désigne-t-il son assassin par « B… » ? Confusion entre les lettres P et B ? Qu’il s’agisse en tout cas de Poulman reste attesté, après Compagnon (ou plutôt avant), dans une étude (http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/litt_0047-4800_1986_num_63_3_1398) de Gérald Froidevaux, Université de Bâle, « Modernisme et Modernité – Baudelaire face à son époque » où l’on peut lire, à propos du même passage : Dans le Salon de 1846 déjà, il avait déclaré que l’héroïsme, à l’époque moderne, se reflétait moins dans les sujets publics que dans les sujets privés. Ceux que Baudelaire considère comme des « héros de la vie moderne » sont en effet loin de posséder une quelconque vertu publique. Au contraire, ce qui permet de les reconnaître comme héros modernes, c’est leur refus d’inscrire leur existence dans l’espace public d’une destinée collective, leur repliement narcissique sur leur propre personne. Baudelaire place côte à côte, dans le Salon de 1846, un ministre et un criminel, parce que tous les deux font preuve d’un mépris absolu du public qui veut participer à leur action héroïque. Ce ministre – en l’occurrence Guizot – est sublime par la fierté et le dédain qu’il oppose à ses adversaires au Parlement, c’est-à-dire par la distance à laquelle il tient ceux qui cherchent à prendre part à son destin. De la même façon, l’assassin Poulman, au moment de mourir sur l’échafaud, fait acte de mépris à l’égard d’une société qui le met à mort selon un rite destiné à racheter le criminel en l’exécutant. Héroïque par son splendide orgueil, il empêche que le rite s’accomplisse dans les formes ; il gâche la fête que veut donner la société et consomme seul sa mort. Contrairement à son prédécesseur classique qui représentait les vertus éternelles de l’humanité, le héros moderne selon Baudelaire nie les figures de l’identification, rejette toute participation et se replie sur son propre moi. Aussi le « vrai » héros s’incarne-t-il dans le dandy (…)

Pourquoi Baudelaire désigne-t-il son assassin par « B… » ? Confusion entre les lettres P et B ? Qu’il s’agisse en tout cas de Poulman reste attesté, après Compagnon (ou plutôt avant), dans une étude (http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/litt_0047-4800_1986_num_63_3_1398) de Gérald Froidevaux, Université de Bâle, « Modernisme et Modernité – Baudelaire face à son époque » où l’on peut lire, à propos du même passage : Dans le Salon de 1846 déjà, il avait déclaré que l’héroïsme, à l’époque moderne, se reflétait moins dans les sujets publics que dans les sujets privés. Ceux que Baudelaire considère comme des « héros de la vie moderne » sont en effet loin de posséder une quelconque vertu publique. Au contraire, ce qui permet de les reconnaître comme héros modernes, c’est leur refus d’inscrire leur existence dans l’espace public d’une destinée collective, leur repliement narcissique sur leur propre personne. Baudelaire place côte à côte, dans le Salon de 1846, un ministre et un criminel, parce que tous les deux font preuve d’un mépris absolu du public qui veut participer à leur action héroïque. Ce ministre – en l’occurrence Guizot – est sublime par la fierté et le dédain qu’il oppose à ses adversaires au Parlement, c’est-à-dire par la distance à laquelle il tient ceux qui cherchent à prendre part à son destin. De la même façon, l’assassin Poulman, au moment de mourir sur l’échafaud, fait acte de mépris à l’égard d’une société qui le met à mort selon un rite destiné à racheter le criminel en l’exécutant. Héroïque par son splendide orgueil, il empêche que le rite s’accomplisse dans les formes ; il gâche la fête que veut donner la société et consomme seul sa mort. Contrairement à son prédécesseur classique qui représentait les vertus éternelles de l’humanité, le héros moderne selon Baudelaire nie les figures de l’identification, rejette toute participation et se replie sur son propre moi. Aussi le « vrai » héros s’incarne-t-il dans le dandy (…)

Voici donc, dit Compagnon, deux versions (Guizot, Poulman) d’une beauté moderne, nouvelle et particulière. Et il enchaîne en tissant ses phrases à des bribes de Baudelaire pour produire un prononcé assez indémêlable où surnagent quelques lambeaux de la péroraison du Salon de 1846 : « La vie moderne est féconde en sujets poétiques et merveilleux, bizarres, étonnants, donc beaux, faisant rêver, à la manière de Balzac, ô Honoré de Balzac, vous le plus héroïque, le plus singulier, le plus romantique et le plus poétique parmi tous les personnages que vous avez tirés de votre sein ».

On va rester un moment sur (autour de) ce texte, Quelques caricaturistes français, mais Compagnon, qui lui emprunte beaucoup, ne me semble pas suivre un fil parfaitement clair. On sautille d’une citation à l’autre, en projetant des vues et en égrenant des noms, sans que je sente une progression se dégager. Delacroix, dit Compagnon pour commencer, est le phare (par allusion aussi, sans doute au poème Les Phares, dans les Fleurs du mal : Delacroix, lac de sang hanté des mauvais anges, / Ombragé par un bois de sapins toujours vert, / Où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges / Passent, comme un soupir étouffé de Weber / Etc …), et Baudelaire persiste à identifier romantisme et modernité, mais il cherche aussi un renouvellement, une autre beauté, urbaine, attachée au noir et blanc (… les grands coloristes savent faire de la couleur avec un habit noir, une cravate blanche et un fond gris (in Salon de 1846 . Chap. XVIII)), peut-être par opposition à la photographie, qui est du noir sur noir [ ndlr : le propos s’enlise et ne me semble pas clair, ou ce sont mes notes …]. Baudelaire, continue Compagnon, restera toujours fidèle à Lami, Gavarni, Daumier, mais il n’hésitera pas à se tourner vers d’autres artistes, mineurs, tels Meryon ou Constantin Guys, sans abandonner ce fil d’Ariane que l’art moderne, c’est le croquis de mœurs, la caricature, vers quoi il tend, qu’il cherche à réaliser dans ses petits poèmes en prose….

Antoine Compagnon projette une estampe que Baudelaire attribue faussement à Carle Vernet dont l’œuvre, écrit-il, est un monde, une petite comédie humaine, ajoutant : car les images triviales, les croquis de la foule et de la rue, les caricatures, sont souvent le miroir le plus fidèle de la vie. Il projette ensuite ce que Baudelaire décrit comme une grande planche qui représente une maison de jeu. Autour d’une vaste table ovale sont réunis des joueurs de différents caractères et de différents âges. Il n’y manque pas les filles indispensables, avides et épiant les chances, courtisanes éternelles des joueurs en veine. Il y a là des joies et des désespoirs violents ; de jeunes joueurs fougueux et brûlant la chance ; des joueurs froids, sérieux et tenaces ; des vieillards qui ont perdu leurs rares cheveux au vent furieux des anciens équinoxes.

Sur Gavarni et sur Daumier, l’éloge est ambigu. Gavarni est dit bizarre, ce qui sous la plume de Baudelaire est un compliment, mais , et voici les réserves, il n’est pas tout à fait un caricaturiste, ni même uniquement un artiste, il est aussi un littérateur. A partir de là, Compagnon lit de fait une page entière, en la coupant de la projection d’un tableautin qui y est décrit, et derechef sans qu’il soit aisé de distinguer le texte de la paraphrase dont il l’entoure ou qu’il lui substitue. Autant servir franchement l’original : [Gavarni] effleure, il fait deviner. Le caractère particulier de son comique est une grande finesse d’observation, qui va jusqu’à la ténuité. Il connaît, comme Marivaux, toute la puissance de la réticence, qui est à la fois une amorce et une flatterie à l’intelligence du public. Il fait lui-même les légendes de ses dessins, et quelquefois très entortillées. Beaucoup de gens préfèrent Gavarni à Daumier, et cela n’a rien d’étonnant. Comme Gavarni est moins artiste, il est plus facile à comprendre pour eux. Daumier est un génie franc et direct. Otez-lui la légende, le dessin reste une belle et claire chose. Il n’en est pas ainsi de Gavarni ; celui-ci est double : il y a le dessin, plus la légende. En second lieu, Gavarni n’est pas essentiellement satirique ; il flatte souvent au lieu de mordre ; il ne blâme pas, il encourage. Comme tous les hommes de lettres, homme de lettres lui-même, il est légèrement teinté de corruption. Grâce à l’hypocrisie charmante de sa pensée et à la puissante tactique des demi-mots, il ose tout. D’autres fois, quand sa pensée cynique se dévoile franchement, elle endosse un vêtement gracieux, elle caresse les préjugés et fait du monde son complice. Que de raisons de popularité ! Un échantillon entre mille [c’est cela qui est projeté à l’écran] : vous rappelez-vous cette grande et belle fille qui regarde avec une moue dédaigneuse un jeune homme joignant devant elle les mains dans une attitude suppliante ? « Un petit baiser, ma bonne dame charitable, pour l’amour de Dieu ! s’il vous plaît. – Repassez ce soir, on a déjà donné à votre père ce matin. » On dirait vraiment que la dame est un portrait. Ces coquins-là sont si jolis que la jeunesse aura fatalement envie de les imiter. Remarquez, en outre, que le plus beau est dans la légende, le dessin étant impuissant à dire tant de choses.

Compagnon souligne les critiques. Il ajoute – et en fait ce sont les lignes suivantes de Baudelaire – que Gavarni a créé la Lorette. Elle existait bien un peu avant lui, mais il l’a complétée. Compagnon met à l’écran la page de couverture d’un ouvrage de 1841, d’un nommé Maurice Alluy, Physiologie de la Lorette, qui porte la mention : Vignettes de Gavarny (ici avec un y). Il y a certes éloge chez Baudelaire, prolonge-t-il, mais avec la réserve d’un excès de rhétorique. L’image est impuissante sans sa légende. Et Gavarni demande la complicité du spectateur, ce qui donne chez ce dernier un sentiment de supériorité puisqu’il déchiffre avec son intelligence, puisqu’il doit percer l’allusion [ndlr : peu clair ; si la légende est justement là pour donner sens au croquis, en quoi y a-t-il allusion à percer ?]. Pour Baudelaire, poursuit Compagnon, Gavarni est un artiste flatteur et complaisant, cynique et hypocrite, et il le dit dans ces termes même. Il souligne la dimension historique de son travail, mais sans la faculté de dépasser son temps, sans la fureur, la violence de ce comique que dans l’Essence du rire, il définit comme absolu.

Ndlr : … le plus simple est de laisser Baudelaire s’expliquer directement, selon lequel il y a rire et rire ; il veut distinguer le comique et son rire, du grotesque et de son hilarité – Le comique est, au point de vue artistique, une imitation ; le grotesque, une création. Le comique est une imitation mêlée d’une certaine faculté créatrice, c’est-à-dire une idéalité artistique. Or l’orgueil humain, qui prend toujours le dessus, et qui est la cause naturelle du rire dans le cas du comique, devient aussi cause naturelle du rire dans le cas du grotesque, qui est une création mêlée d’une certaine faculté imitatrice d’éléments préexistant dans la nature. Je veux dire que dans ce cas-là le rire est l’expression de l’idée de supériorité, non plus de l’homme sur l’homme, mais de l’homme sur la nature. (…) [Le] rire causé par le grotesque a en soi quelque chose de profond, d’axiomatique et de primitif qui se rapproche beaucoup plus de la vie innocente et de la joie absolue que le rire causé par le comique de mœurs. Il y a entre ces deux rires (…) la même différence qu’entre l’école littéraire intéressée et l’école de l’art pour l’art. Ainsi le grotesque domine le comique d’une hauteur proportionnelle. J’appellerai désormais le grotesque comique absolu, comme antithèse au comique ordinaire, que j’appellerai comique significatif. Le comique significatif est un langage plus clair, plus facile à comprendre pour le vulgaire, et surtout plus facile à analyser, son élément étant visiblement double : l’art et l’idée morale ; mais le comique absolu, se rapprochant beaucoup de la nature, se présente sous une espèce une, et qui veut être saisie par intuition. Il n’y a pas de vérification du grotesque, c’est le rire et le rire subit ; en face du comique significatif, il n’est pas défendu de rire après coup ; cela n’arguë pas contre sa valeur ; c’est une question de rapidité d’analyse. Cela posé, Baudelaire développe un peu plus loin l’idée que Molière est la meilleure expression française du comique significatif et que – bien que le comique absolu soit loin de l’esprit national - ce serait Rabelais qui s’en approcherait le plus, précisant que c’est outre-Rhin qu’on en peut trouver de plus excellents échantillons.

Compagnon se réfère ensuite au livre de Michele Hannoosh, Baudelaire and Caricature, dont l’hypothèse le retient. Pour l’auteur, la position ambiguë de Baudelaire vis-à-vis de Gavarni tiendrait à ceci qu’en réalité, leurs personnalités sont proches, des plus proches. Dans leur livre, ‘‘Gavarni, l’homme et l’œuvre’’, les Goncourt, décrivent un Gavarni spirituel, dandy, professant sur bien des sujets les mêmes idées que Baudelaire, qu’il s’agisse de femmes, d’amour, de démocratie ou de progrès. Ils citent ce trait de Gavarni à Louis Blanc qui cherchait à l’enrôler sous la bannière du progrès démocratique: Le progrès ? Mais je le nie formellement, le progrès !

Portrait de Louis Blanc (1811-1882 ; journaliste, historien, homme politique, socialiste et républicain, initiateur de l’aphorisme communiste: De chacun selon ses facultés, à chacun selon ses besoins).

Portrait de Louis Blanc (1811-1882 ; journaliste, historien, homme politique, socialiste et républicain, initiateur de l’aphorisme communiste: De chacun selon ses facultés, à chacun selon ses besoins).

Comme Baudelaire, Gavarni considérait que la révolution de 1848 l’avait blessé personnellement. Compagnon évoque la série de lithographies qu’il publie au début du Second Empire sous le titre Histoire de politiquer. Il en montre une (il y en avait 30) où l’on voit deux hommes sur un même banc occupés à lire leur journal et à demi tournés l’un vers l’autre avec la légende : - Vous n’êtes qu’un abonné ! / - Vous en êtes un autre ! Le même Gavarni disait : Ce qu’on appelle l’esprit public, c’est la bêtise de chacun multipliée par la bêtise de tout le monde. On trouve donc, dans cette description de Paul Gavarni par les Goncourt, beaucoup de ces traits qu’on lie à Baudelaire , y compris une passion pour la foule et la ville, lorsqu’il disait : Qu’il faut être vide ou ennuyé pour s’ennuyer près d’une agglomération d’hommes. Le rapport est donc, dit Compagnon, compliqué et intéressant, de Baudelaire à Gavarni. En 1864, alors qu’il s’apprête à publier ses jugements esthétiques, Baudelaire l’annonce à Gavarni : Vous verrez ce que j’écrivais autrefois sur vous, mais ce que j’écrivais est bien inférieur à ce que je pense.

Quoi qu’il en soit, pour Baudelaire, le grand caricaturiste, c’est Daumier, qu’il introduit ainsi dans Quelques caricaturistes français : Je veux parler maintenant de l’un des hommes les plus importants, je ne dirai pas seulement de la caricature, mais encore de l’art moderne, d’un homme qui, tous les matins, divertit la population parisienne, qui, chaque jour, satisfait aux besoins de la gaieté publique et lui donne sa pâture (…) On devine qu’il s’agit de Daumier. Les éloges circonstanciés suivent … et à partir de là, reprenant ce travers d’un cours trop écrit à l’avance et dès lors trop lu, au point que les commentaires en forme de citations paraphrasées se confondent avec des citations exactes, Antoine Compagnon « colle » aux très longs développements détaillés que Baudelaire consacre à Daumier. Il « raconte » le texte, après avoir indiqué que Daumier s’approche du comique absolu (cf. supra pour la définition) - que seul, pour Baudelaire, atteindra Goya - et que si un dessin de Gavarni s’adresse à l’intelligence, un dessin de Daumier s’adresse à l’imagination, « reine des facultés » (selon le mot même de Baudelaire dans le Salon de 1859 – chap. III). Compagnon donne le plan du panégyrique. Historique de la satire politique des débuts de la monarchie de Juillet, moment de liberté entre 1830 et 1835 avec l’hebdomadaire La caricature, ou le quotidien Le Charivari, jusqu’aux lois qui suivent l’attentat de Fieschi (cf. supra). En soutien, il projette à l’écran le travail de Philippon sur la tête de Louis-Philippe, une idée que reprendra Daumier.

De cette période 1830-1835, Baudelaire parle comme d’un tohu-bohu, un capharnaüm, une prodigieuse comédie satanique, tantôt bouffonne, tantôt sanglante, où défilent, affublées de costumes variés et grotesques, toutes les honorabilités politiques. Compagnon illustre de projections à l’écran quelques exemples donnés-décrits par Baudelaire. Le premier est une parodie de 1834, par Alexandre Casati, du tableau de Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833) que l’on peut voir au Louvre, ‘‘Clytemnestre hésitant avant de frapper Agamemnon endormi’’ …

De cette période 1830-1835, Baudelaire parle comme d’un tohu-bohu, un capharnaüm, une prodigieuse comédie satanique, tantôt bouffonne, tantôt sanglante, où défilent, affublées de costumes variés et grotesques, toutes les honorabilités politiques. Compagnon illustre de projections à l’écran quelques exemples donnés-décrits par Baudelaire. Le premier est une parodie de 1834, par Alexandre Casati, du tableau de Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833) que l’on peut voir au Louvre, ‘‘Clytemnestre hésitant avant de frapper Agamemnon endormi’’ …

… parodie ainsi présentée : La liberté, jeune et belle, assoupie dans un dangereux sommeil, coiffée de son bonnet phrygien, ne pense guère au danger qui la menace. Un homme s’avance vers elle avec précaution, plein d’un mauvais dessein. Il a l’encolure épaisse des hommes de la halle ou des gros propriétaires. Sa tête piriforme est surmontée d’un toupet très proéminent et flanquée de larges favoris. Le monstre est vu de dos et le plaisir de deviner son nom [n’ajoute] pas peu de prix à l’estampe. Il s’avance vers la jeune personne . Il s’apprête à la violer.

… parodie ainsi présentée : La liberté, jeune et belle, assoupie dans un dangereux sommeil, coiffée de son bonnet phrygien, ne pense guère au danger qui la menace. Un homme s’avance vers elle avec précaution, plein d’un mauvais dessein. Il a l’encolure épaisse des hommes de la halle ou des gros propriétaires. Sa tête piriforme est surmontée d’un toupet très proéminent et flanquée de larges favoris. Le monstre est vu de dos et le plaisir de deviner son nom [n’ajoute] pas peu de prix à l’estampe. Il s’avance vers la jeune personne . Il s’apprête à la violer.

Deuxième exemple qu’isole et illustre Antoine Compagnon, le traitement par Daumier du Massacre de la rue Transnonain. Ndlr (source Wikipédia): « Le 9 avril 1834, une manifestation fut organisée à Lyon par la Société des Droits de l’Homme et le conseil exécutif des sociétés ouvrières de secours mutuel. L’émeute des ouvriers soyeux qui s’ensuivit (9-12 avril) s’étendit dès le 13 avril à la capitale, où Thiers la laissa se développer pour mieux l’écraser. Elle s’acheva à Paris le 14 avril, par le massacre des habitants d’une maison de la rue Transnonain ». Ce qu’en écrit Baudelaire :

… A propos du lamentable massacre de la rue Transnonain, Daumier se montra vraiment grand artiste ; le dessin est devenu assez rare car il fut saisi et détruit. Ce n’est pas précisément de la caricature, c’est de l’histoire, de la terrible et triviale réalité. – Dans une chambre pauvre et triste, la chambre traditionnelle du prolétaire, aux meubles banals et indispensables, le corps d’un ouvrier nu, en chemise et en bonnet de coton, gît sur le dos, tout de son long, les jambes et les bras écartés. Il y a eu sans doute dans la chambre une grande lutte et un grand tapage, car les chaises sont renversées, ainsi que la table de nuit et le pot de chambre. Sous le poids de son cadavre, le père écrase entre son dos et le carreau le cadavre de son petit enfant. Dans cette mansarde froide il n’y a rien que le silence et la mort. On est devant un Goya, dit Compagnon, ajoutant que dans ce commentaire, Baudelaire se situe du côté des victimes et marque sa distance avec la garde bourgeoise. Il projette ensuite ‘‘Le dernier bain’’, en fait déjà projeté antérieurement (leçons sur Baudelaire et la photographie) et dont – disant qu’il ne sait pas s’il en a déjà parlé ( !!) – il relit le commentaire qu’en fait Baudelaire. Bis repetita placent ?

… A propos du lamentable massacre de la rue Transnonain, Daumier se montra vraiment grand artiste ; le dessin est devenu assez rare car il fut saisi et détruit. Ce n’est pas précisément de la caricature, c’est de l’histoire, de la terrible et triviale réalité. – Dans une chambre pauvre et triste, la chambre traditionnelle du prolétaire, aux meubles banals et indispensables, le corps d’un ouvrier nu, en chemise et en bonnet de coton, gît sur le dos, tout de son long, les jambes et les bras écartés. Il y a eu sans doute dans la chambre une grande lutte et un grand tapage, car les chaises sont renversées, ainsi que la table de nuit et le pot de chambre. Sous le poids de son cadavre, le père écrase entre son dos et le carreau le cadavre de son petit enfant. Dans cette mansarde froide il n’y a rien que le silence et la mort. On est devant un Goya, dit Compagnon, ajoutant que dans ce commentaire, Baudelaire se situe du côté des victimes et marque sa distance avec la garde bourgeoise. Il projette ensuite ‘‘Le dernier bain’’, en fait déjà projeté antérieurement (leçons sur Baudelaire et la photographie) et dont – disant qu’il ne sait pas s’il en a déjà parlé ( !!) – il relit le commentaire qu’en fait Baudelaire. Bis repetita placent ?

‘‘Le dernier bain’’, caricature sérieuse et lamentable. - Sur le parapet d’un quai, debout et déjà penché, faisant un angle aigu avec la base d’où il se détache comme une statue qui perd son équilibre, un homme se laisse tomber roide dans la rivière. Il faut qu’il soit bien décidé; ses bras sont tranquillement croisés; un fort gros pavé est attaché à son cou avec une corde. Il a bien juré de n’en pas réchapper. Ce n’est pas un suicide de poète qui veut être repêché et faire parler de lui. C’est la redingote chétive et grimaçante qu’il faut voir, sous laquelle tous les os font saillie. Et la cravate maladive et tortillée comme un serpent, et la pomme d’Adam, osseuse et pointue! Décidément, on n’a pas le courage d’en vouloir à ce pauvre diable d’aller fuir sous l’eau le spectacle de la civilisation. Dans le fond, de l’autre côté de la rivière, un bourgeois contemplatif, au ventre rondelet, se livre aux délices innocentes de la pêche.

Baudelaire, dit Compagnon, est intéressé par ces satires sociales, y compris dans ce qu’elles incluent de fantastique. Et il projette encore deux dessins de la série de Daumier : Les philanthropes. D’abord ‘‘A la santé des pratiques’’, ainsi décrit (par Baudelaire) :

Baudelaire, dit Compagnon, est intéressé par ces satires sociales, y compris dans ce qu’elles incluent de fantastique. Et il projette encore deux dessins de la série de Daumier : Les philanthropes. D’abord ‘‘A la santé des pratiques’’, ainsi décrit (par Baudelaire) :

Figurez-vous un coin très retiré d’une barrière inconnue et peu passante, accablée d’un soleil de plomb. Un homme d’une tournure assez funèbre, un croque-mort ou un médecin, trinque et boit chopine sous un bosquet sans feuilles, un treillis de lattes poussiéreuses, en tête-à-tête avec un hideux squelette. A côté est posé le sablier et la faux.

Figurez-vous un coin très retiré d’une barrière inconnue et peu passante, accablée d’un soleil de plomb. Un homme d’une tournure assez funèbre, un croque-mort ou un médecin, trinque et boit chopine sous un bosquet sans feuilles, un treillis de lattes poussiéreuses, en tête-à-tête avec un hideux squelette. A côté est posé le sablier et la faux.

Puis un autre, que Baudelaire présente ainsi, recopiant partiellement la légende :

… Voici maintenant le bagne. Un monsieur très docte, habit noir et cravate blanche, un philanthrope, un redresseur de torts, est assis extatiquement entre deux forçats d’une figure épouvantable, stupides comme des crétins, féroces comme des bouledogues, usés comme des loques. L’un d’eux lui raconte qu’il a assassiné son père, violé sa sœur, ou fait toute autre action d’éclat. – [Ainsi donc,] mon ami, [à vingt-deux ans vous aviez déjà tué trois hommes …] quelle riche organisation vous possédiez ! s’écrie le savant extasié. Baudelaire ne reprend pas la réplique : « Ah ! voui, monsieur ! … la gendarmerie a bien des torts à mon égard… sans elle, je ne serais pas ici !... ».

… Voici maintenant le bagne. Un monsieur très docte, habit noir et cravate blanche, un philanthrope, un redresseur de torts, est assis extatiquement entre deux forçats d’une figure épouvantable, stupides comme des crétins, féroces comme des bouledogues, usés comme des loques. L’un d’eux lui raconte qu’il a assassiné son père, violé sa sœur, ou fait toute autre action d’éclat. – [Ainsi donc,] mon ami, [à vingt-deux ans vous aviez déjà tué trois hommes …] quelle riche organisation vous possédiez ! s’écrie le savant extasié. Baudelaire ne reprend pas la réplique : « Ah ! voui, monsieur ! … la gendarmerie a bien des torts à mon égard… sans elle, je ne serais pas ici !... ».

Pour le Philanthrope, commente Compagnon, la société est responsable du crime. Et là, malgré ce qu’a dit Baudelaire des dessins de Daumier qui s’auto-suffisent, la légende est devenue indispensable. On pense, dit Compagnon, à l’Assommons les pauvres du Spleen de Paris. Et il projette Philanthrope anglais dans l’exercice de son sacerdoce qui porte cette légende : « Comme membre de la société protectrice des animaux, il défend qu'on injurie aucun quadrupède et ne se fait pas scrupule de casser les reins à un simple bipède ».

Compagnon poursuit : Bien avant Mlle Bistouri (Spleen de Paris), Baudelaire dit de Daumier – Feuilletez son œuvre, et vous verrez défiler devant vos yeux, dans la réalité fantastique et saisissante, tout ce qu’une grande ville contient de vivantes monstruosités. Tout ce qu’elle renferme de trésors effrayants, grotesques, sinistres et bouffons, Daumier le connaît … On a là, dit Compagnon, la source d’inspiration de nombre des Petits poèmes en prose.

Compagnon poursuit : Bien avant Mlle Bistouri (Spleen de Paris), Baudelaire dit de Daumier – Feuilletez son œuvre, et vous verrez défiler devant vos yeux, dans la réalité fantastique et saisissante, tout ce qu’une grande ville contient de vivantes monstruosités. Tout ce qu’elle renferme de trésors effrayants, grotesques, sinistres et bouffons, Daumier le connaît … On a là, dit Compagnon, la source d’inspiration de nombre des Petits poèmes en prose.

Mais la censure est venue. Et au fond, Baudelaire ne la regrette pas car elle infléchit la caricature politique de Daumier et la réoriente vers le croquis de mœurs, en quoi il voit un renouvellement bien venu de son inspiration. Le pamphlet, dit-il, fit place à la comédie. Baudelaire avait dit la nécessité d’extraire l’épique et c’est – paradoxalement, dit Compagnon - dans la comédie qu’il va chercher cette grandeur. Il lit : La grande guerre politique s’était un peu calmée. L’opiniâtreté des poursuites, l’attitude du gouvernement qui s’était affermie, et une certaine lassitude naturelle à l’esprit humain avaient jeté beaucoup d’eau sur tout ce feu. Il fallait trouver du nouveau. Le pamphlet fit place à la comédie. La Satire Ménippée céda le terrain à Molière, et la grande épopée de Robert Macaire, racontée par Daumier d’une manière flambante, succéda aux colères révolutionnaires et aux dessins allusionnels. La caricature, dès lors, prit une allure nouvelle, elle ne fut plus spécialement politique. Elle entra dans le domaine du roman.

***** {Ndlr (source Wikipédia):

- La Satyre Ménippée : de la Vertu du Catholicon d'Espaigne et de la tenuë des estats de Paris (titre complet) ou Satire Ménippée (orthographe modernisée) est une œuvre satirique collective mêlant prose et vers français. Elle a pour sujet la tenue des états généraux convoqués à Paris le 26 janvier 1593 par le duc de Mayenne, chef de la Ligue hostile à Henri IV, dans le but d’élire un roi catholique. Circulant d'abord sous le manteau en 1593, elle a été imprimée en 1594 par Jamet Mettayer.

La Satire Ménippée emprunte son titre à une œuvre elle-même en vers et en prose de l'érudit Juste Lipse, inspiré par Varron, auteur de « Saturæ Menippeæ » dont il ne subsistait à la Renaissance que quelques fragments, fort appréciés des érudits et connus de bien des fonctionnaires de chancellerie, formés aux belles-lettres de l'Antiquité. Ménippe était le nom d'un philosophe cynique célèbre pour ses railleries.

Tandis que Henri de Navarre, le futur Henri IV, cherchait par la force des armes à reconquérir le royaume, les Espagnols proposaient d’abolir la loi salique et de déclarer l’infante d’Espagne reine de France. Certains des ligueurs, refusant une princesse étrangère sur le trône, préparaient le ralliement de la capitale à Henri IV.

La légende veut qu'une réunion de bons citoyens, « demeurés français en politique et gallicans en religion », aient prêté le secours de leur plume à Henri de Navarre, par une œuvre mi-sérieuse, mi-plaisante, afin d’aider à faire revenir dans la voie de la vérité et du bon sens les esprits égarés.

C’est ainsi que serait née l’idée de la Satire Ménippée, lors d’une réunion au quai des orfèvres, dans la maison de Guillot, chanoine de la Sainte-Chapelle, de quelques hommes d’esprit, réunis pour défendre dans une œuvre commune, les vrais intérêts de la France, qui voulait rester catholique et indépendante.

Le plan de la Satire Ménippée appartient à pierre le Roy, chanoine de Rouen et aumônier du cardinal de Bourbon. Les sieurs Nicolas Rapin, les poètes Jean Passerat et Gilles Durant, Florent Chrestien en rédigèrent chacun une partie ;Pierre Pithou, jurisconsulte, revit l’ensemble et amena l’œuvre à son point de perfection.

- Robert Macaire est un personnage imaginaire de bandit, d’affairiste sans scrupule, au théâtre et dans l’art. Il fut créé par Benjamin Antier et incarné par Frédérick Le maîtredans le drame l'Auberge des Adrets, représenté pour la première fois en 1823. Il fut ensuite repris en 1835 dans une deuxième pièce intitulée Robert Macaire .

Robert Macaire – Illustration de Daumier. } *******

Robert Macaire – Illustration de Daumier. } *******

Dans la dernière partie de son plaidoyer « pro Daumier », et que reprend Compagnon, Baudelaire s’intéresse à ses caricatures d’Histoire ancienne et à ses talents de coloristes, même quand il dessine en noir. Daumier, écrit Baudelaire, s’est abattu brutalement sur l’antiquité, sur la fausse antiquité, - car nul ne sent mieux que lui les grandeurs anciennes, - il a craché dessus ; et le bouillant Achille, et le prudent Ulysse, et la sage Pénélope, et Télémaque, ce grand dadais, et la belle Hélène qui perdit Troie et tous enfin nous apparaissent dans une laideur bouffonne qui rappelle ces vieilles carcasses d’acteurs tragiques prenant une prise de tabac dans les coulisses. Compagnon projette deux caricatures:

... la première représente Hélène de Troie fuyant en portant dans ses bras Paris qui fume un cigare – l’autre figure Thétis plongeant Achille nouveau-né dans le Styx, avec en légende ce poème d’un certain Vigier qui apparaît dans Le Charivari (il est au sommaire du numéro 161 du 10/06/1837) et que je n’ai pas mieux localisé:

... la première représente Hélène de Troie fuyant en portant dans ses bras Paris qui fume un cigare – l’autre figure Thétis plongeant Achille nouveau-né dans le Styx, avec en légende ce poème d’un certain Vigier qui apparaît dans Le Charivari (il est au sommaire du numéro 161 du 10/06/1837) et que je n’ai pas mieux localisé:

Comme on trempe une arme de guerre,

Thétis de son moutard voulant faire un héros,

Le trempa dans le Styx dès qu'il vit la lumière ;

Ce qui prouve qu'un bain est bon à tout propos.

A travers l’éloge, des réserves demeurent. Daumier est grand, il approche de l’absolu, mais … et Compagnon lit Baudelaire : Quant au moral, Daumier a quelques rapports avec Molière - et Molière, pour Baudelaire, est une référence ambiguë ; Molière est trop français, trop l’expression d’un comique seulement significatif, il l’associe à Béranger, c’est-à-dire à un chansonnier, dans Mon cœur mis à nu -. Comme lui, il va droit au but. L’idée se dégage d’emblée. On regarde, on a compris. Les légendes qu’on écrit au bas de ses dessins ne servent pas à grand-chose, car ils pourraient généralement s’en passer. Son comique est, pour ainsi dire, involontaire. L’artiste ne cherche pas, on dirait plutôt que l’idée lui échappe. Sa caricature est formidable d’ampleur, mais sans rancune et sans fiel. Il y a dans toute son œuvre un fonds d’honnêteté et de bonhomie. Il a, remarquez bien ce trait, souvent refusé de traiter certains motifs satiriques très beaux et très violents, parce que cela, disait-il, dépassait les limites du comique et pouvait blesser la conscience du genre humain – ce qu’acceptera de faire Goya, dit Compagnon - . Aussi quand il est navrant ou terrible, c’est presque sans l’avoir voulu. Il a dépeint ce qu’il a vu, et le résultat s’est produit. Comme il aime très passionnément et très naturellement la nature, il s’élèverait difficilement au comique absolu. Il évite même avec soin tout ce qui ne serait pas pour un public français l’objet d’une perception claire et immédiate.

Pour conclure sur le sujet - dit Compagnon - Gavarni, c’est Marivaux, allusionnel, hypocrite, corrompu, et Daumier, c’est Molière. L’authentique artiste moderne que cherche Baudelaire devra se frayer un chemin entre les deux pour parvenir à être le Balzac de la peinture de mœurs. Mais il veut encore revenir (Compagnon) sur une « dernière proximité de la caricature et de la beauté moderne », autour de l’objectif de recherche de l’épique dans le comique. Et on reprend le fil du texte de Baudelaire - Quelques caricaturistes français – à propos d’une destinée mélodramatique, d’un artiste maudit, Trimolet. ******** Ndlr (Source Wikipédia): Louis-Joseph Trimolet (1812-1843) - Comme peintre, on lui connaît deux tableaux : Distribution de secours par des sœurs de charité (1839) et La Prière (1841). Le premier, médaillé au Salon de 1839, resta sans acquéreur et fut offert par Geoffroy-Dechaume au Musée du Louvre. C'est principalement comme dessinateur et graveur que Trimolet a œuvré : croquis, gravures sur bois, eaux-fortes destinés à l'illustration d'ouvrages, quelques lithographies ; doué d'une exécution facile, il manifeste dans ses travaux un humour fin. Bien qu'il fût ardent au travail, il ne put sortir de la misère et mourut prématurément d'une phtisie due aux privations.

Illustration de Trimolet pour une traduction de la Batrachomyomachie (Le combat des rats et des grenouilles), une parodie de l’Iliade attribuée dans l’Antiquité à Homère mais que Plutarque (46-125) disait être d’un certain Pigrès d’Halicarnasse, au début du V° siècle avant JC. *******

Illustration de Trimolet pour une traduction de la Batrachomyomachie (Le combat des rats et des grenouilles), une parodie de l’Iliade attribuée dans l’Antiquité à Homère mais que Plutarque (46-125) disait être d’un certain Pigrès d’Halicarnasse, au début du V° siècle avant JC. *******

Compagnon lit Baudelaire : Trimolet fut une destinée mélancolique (…) Un jour, Trimolet fit un tableau ; c’était bien conçu et c’était une grande pensée : dans une nuit sombre et mouillée, un de ces vieux hommes qui ont l’air d’une ruine ambulante et d’un paquet de guenilles vivantes s’est étendu au pied d’un mur décrépi. Il lève ses yeux reconnaissants vers le ciel sans étoile et s’écrie : « Je vous bénis, mon Dieu, qui m’avez donné ce mur pour m’abriter et cette natte pour me couvrir ! » Comme tous les déshérités harcelés par la douleur, ce brave homme n’est pas difficile, et il fait volontiers crédit du reste au Tout-Puissant. Quoi qu’en dise la race des optimistes qui, selon Désaugiers – Marc-Antoine-Madeleine Désaugiers (1772-1827), chansonnier, poète, vaudevilliste – se laissent quelquefois choir après boire, au risque d’écraser « un pauvre homme qui n’a pas dîné », il y a des génies qui ont passé de ces nuits-là ! Trimolet est mort ; il est mort au moment où l’aurore éclaircissait son horizon, et où la fortune plus clémente avait envie de lui sourire. Son talent grandissait, sa machine intellectuelle était bonne et fonctionnait activement ; mais sa machine physique était gravement avariée et endommagée par des tempêtes anciennes.

Michele Hannoosh a retrouvé la gravure (Le Vieux Mendiant de 1841, publiée dans Les Beaux-Arts en 1844). Baudelaire identifie l’artiste au mendiant représenté, dont la mort avant qu’il ne soit reconnu rejoint - dit Compagnon- celle de Poe, mystérieuse [Ndlr (source Wikipédia) : La théorie la plus largement admise est qu'il aurait été victime de la corruption et de la violence, qui sévissaient de manière notoire lors des élections à Baltimore, où il se trouvait. De fait, la ville était alors en pleine campagne électorale (pour la désignation du shérif, le 4 octobre) et des agents des deux camps parcouraient les rues, d’un bureau de vote à l’autre, pour faire boire aux naïfs un cocktail d’alcool et de narcotiques afin de les traîner ainsi abasourdis au bureau de vote. Pour parfaire le stratagème, on changeait la tenue de la victime, qui pouvait être battue. Le faible cœur d'Edgar Poe n'aurait pas résisté à un tel traitement], celle d’Hoffmann [Ndlr (source Wikipédia) : …mort des suites d’une syphilis dans des conditions pénibles. On lui a appliqué des fers rouges de chaque côté de l'épine dorsale. Le 25 juin 1822, les plaies au fer rouge se rouvrent et saignent. Il murmure alors : « Il est temps de penser un peu à Dieu ». Il demande qu'on lui tourne la face contre le mur et meurt quelques minutes après, à l'âge de quarante-six ans], celle de Balzac [Ndlr (source net) : Balzac meurt à Paris, le 18 août 1850 dans la rue Fortunée qui porte désormais son nom. avant d’avoir pu achever son œuvre immense. Il est épuisé par son intense travail d’écriture et les multiples voyages qui ont ponctué les sept dernières années de sa vie. Il a été refusé à l’Académie Française. Ses entreprises malheureuses dans l’édition et l’imprimerie l’ont empêché de jouir financièrement de son succès]. On est loin de Daumier, dit Compagnon à propos de cette gravure de Trimolet, mais l’ironie mordante de la légende en rapproche. Le lien s’impose avec Le vieux saltimbanque (Spleen de Paris) qui décrit une ruine d’homme et se termine par l’identification du vieillard dégradé par sa misère et l’ingratitude publique au narrateur, au poète, avec un pathos rare dans les petits poèmes en prose.

S’interrompant là le 20/3, l’exposé de Compagnon reprend le 27/3, par quelques coquetteries. En substance : J’ai l’impression de n’en être qu’à la fin d’un échauffement alors qu’il ne nous reste que deux cours ; mais peut-être vaut-il mieux n’avoir que des hors d’œuvre et jamais le plat de résistance… Personnellement, le discours m‘agace ! Il a profité de la semaine, aussi, pour changer de costume. Très noir, strict, sévère, sérieux l’autre semaine, allons jusqu’à dire classieux, on est aujourd’hui dans le vert olive ; c’est plus gamin et moins seyant. Le brushing, lui, est toujours impeccable. Quelques rappels, et puis on replonge un peu dans Daumier-Gavarni : Baudelaire a fréquenté Daumier dans l’Île Saint-Louis au cours des années 1840. Dans une lettre d’Ernest Prarond à Eugène Crépet : Baudelaire adorait Daumier et abominait Gavarni.

La suite est diserte mais m’a semblé assez décousue….

Baudelaire, dit Compagnon, se comportait volontiers en agent pour Constantin Guys, pour Charles Meryon, pour Honoré Daumier qu’il met en relation avec Poulet-Malassis. Il désirait que Daumier illustrât La Pharsale, de Lucain ou alors Aristophane, affirmant qu’il y avait là un projet vieux de quinze ans. Décryptage : La Pharsale est une épopée qui met en scène la guerre civile opposant Pompée et César, où Pompée est le défenseur des lois et César, le tyran. Lucain, dit Compagnon, est une préoccupation récurrente de Baudelaire. On trouve dans sa liste de projets (Poèmes à faire) de petits poèmes en prose : Les Derniers Chants de Lucain – prolongement de ceux que le poète récita dans le bain où il s’était ouvert les veines, à moins de vingt-sept ans, après l’échec de la conspiration de Pison contre Néron dans laquelle il s’était jeté, en 65 ? Comme Fancioulle dans Une mort héroïque (Spleen de Paris), dit Compagnon, et il lit : Fancioulle me prouvait, d’une manière péremptoire, irréfutable, que l’ivresse de l’art est plus apte que toute autre à voiler les terreurs du gouffre ; que le génie peut jouer la comédie au bord de la tombe avec une joie qui l’empêche de la voir, perdu, comme il est, dans un paradis excluant toute idée d’abîme et de destruction. Je remarque dans le bref commentaire qu’il fait, que Compagnon met ‘‘pantomime’’ au masculin, avant de marquer une hésitation et de continuer. Curieux … Baudelaire avait annoncé en 1846 vouloir écrire sur les amours et la mort de Lucain et en 1860, donner une traduction de La Pharsale restait dans ses objectifs. En janvier 1866, dans une de ses dernières lettres, il dit encore à Sainte-Beuve qu’il a relu La Pharsale, toujours étincelante, mélancolique, déchirante, stoïcienne à consoler mes névralgies. Une mort héroïque – interroge Compagnon - comme une Pharsale moderne, comme le modèle d’une beauté moderne ? Professeur à Oxford, Graham Robb a souligné le rapprochement possible du thème de ce petit poème en prose avec la rivalité de Néron et de Lucain, amis de jeunesse, puis poètes rivaux . Dans Mon cœur mis à nu, on peut – dit Compagnon – lire : Ivresse d’humanité (…) Dans le sens littéraire, ou du comédien, comme une allusion double, à Lucain sous le littéraire et à Fancioulle sous le comédien. Il parle encore d’une référence à Lucain, qu’il dit cité dans Le désir de peindre (Spleen de Paris), référence ou allusion que je n’ai pas su, après relecture de ce court texte, débusquer.

Les notes du cours qui viennent ensuite me semblent de plus en plus chaotiques, décousues. Beaucoup de redites par rapport à des cours précédents ; on re-repart sur Daumier et Gavarni ; on re-évoque puis abandonne Constantin Guys après une très brève entame dans sa direction ; on retourne à des citations de l’Essence du rire ; il y a des juxtapositions qui m’échappent un peu ….. Bon, essayons malgré tout. N’est-on pas là pour ça ?…

Gavarni et Daumier, relance Compagnon, restent dans le comique significatif (cf. supra – L’Essence du rire : J’appellerai désormais le grotesque comique absolu, comme antithèse au comique ordinaire, que j’appellerai comique significatif. Etc.) ; Gavarni trop complaisant, Daumier pas assez féroce, le premier Marivaux, le second Molière. Ils n’ont fait que compléter Balzac qui le savait bien et les considérait comme des collaborateurs. Et l’on attend toujours Guys … [Ndlr. (source Net) : « Des recherches sur Constantin Guys ont permis de découvrir aux Archives Nationales trois lettres de Baudelaire, en janvier et février 1861, à Jules Desaux, chef de la Division du Cabinet et des Etablissements scientifiques et littéraires au Ministère d’Etat, par lesquelles le poète sollicite une indemnité littéraire pour lui et pour son ami Constantin Guys ; ces lettres sont accompagnées de notes pour recommander la personne et l'oeuvre de Constantin Guys »] … Compagnon cite : Constantin Guys est certainement l’égal de MM. Gavarni et Eugène Lami dans l’expression des scènes de mœurs (…). Comme Daumier, pour Baudelaire, Constantin Guys est un artiste mnémonique (qui travaille par la mémoire, précise Compagnon). La proximité du beau moderne et du comique élevé à l’épique du roman moraliste, voilà, dit Compagnon, qui semble être un acquis de la réflexion de Baudelaire sur le rire et sur la caricature. Guys, à sa manière, sera un caricaturiste, et Baudelaire, en ce sens, pourrait le dire également de lui-même, à travers les croquis qu’il fait comme dans ses petits poèmes en prose. Delacroix, sur le piédestal où il l’a placé, est à la fois romantique et moderne, mais Baudelaire cherche une dualité qui tienne, en termes de modernité, au comique et à la caricature, où l’artiste soit à la fois la plaie et le couteau (Héautontimorouménos)…. La ville est une expression du comique qui tend vers le féroce et l’absolu, et dans l’Essence du rire, Baudelaire va chercher l’exemple d’une chute dans la rue.

Compagnon lit : Pour prendre un des exemples les plus vulgaires de la vie, qu’y a-t-il de si réjouissant que le spectacle d’un homme qui tombe sur la glace ou sur le pavé, qui trébuche au bout d’un trottoir, pour que la face de son frère en Jésus-Christ se contracte d’une façon désordonnée, pour que les muscles de son visage se mettent à jouer subitement comme une horloge à midi ou un joujou à ressorts ? Ce pauvre diable s’est au moins défiguré, peut-être s’est-il fracturé un membre essentiel. Cependant, le rire est parti, irrésistible et subit. Il est certain que si l’on veut creuser cette situation, on trouvera au fond de la pensée du rieur un certain orgueil inconscient. C’est là le point de départ : ‘‘moi’’, je ne tombe pas ; ‘‘moi’’, je marche droit ; ‘‘moi’’, mon pied est ferme et assuré. Ce n’est pas ‘‘moi’’ qui commettrais la sottise de ne pas voir un trottoir interrompu ou un pavé qui barre le chemin. [Je m’attendais à ce que soient convoqués le « Suave mari magno » de Lucrèce (De natura rerum), la « Schadenfreude » (joie maligne) germanique, qui avaient fait florès dans ses cours voici trois ou quatre ans … mais non]

… Puis, dit-il, il y a aussi la page précédente, la description de Virginie (celle de Bernardin de Saint-Pierre) débarquant au Palais Royal où elle rencontre par hasard, innocemment, aux carreaux d’un vitrier, sur une table, dans un lieu public, une caricature ! Et Virginie ne comprend pas, elle ne comprend guère ni ce que cela veut dire ni à quoi cela sert. La caricature dit Compagnon, au propre (dans l’exemple lu) et au figuré (l’incompréhension de Virginie, de notre virginale Virginie, écrit Baudelaire), est liée à la chute ; la caricature, signe de grandeur par rapport à la brute, signe de misère par rapport à Dieu ou au sage, ce sage qui ne rit qu’en tremblant – formule que Baudelaire prête à Bossuet, puis, repentir, à Bourdaloue, en ouverture de ce chapitre II que Compagnon dépouille, et que l’on retrouve en titre de la lecture qu’Alain Finkielkraut fait de La plaisanterie, de Kundera, dans Un cœur intelligent -. Compagnon lit : Le comique, la puissance du rire est dans le rieur et nullement dans l’objet du rire. Ce n’est point l’homme qui tombe qui rit de sa propre chute, à moins qu’il ne soit un philosophe, un homme qui ait acquis, par habitude, la force de se dédoubler rapidement et d’assister comme spectateur désintéressé aux phénomènes de son ‘‘moi’’. Mais le cas est rare. Gradation pascalienne, dit-il ; le sage ne rit pas, ou alors de lui. Et il renvoie à Perte d’auréole (Spleen de Paris) et à Fusées. Ces deux références ont déjà été fournies exhaustivement dans une leçon précédente. Elles le sont de nouveau ici, lecture et commentaire à l’identique.

… Puis, dit-il, il y a aussi la page précédente, la description de Virginie (celle de Bernardin de Saint-Pierre) débarquant au Palais Royal où elle rencontre par hasard, innocemment, aux carreaux d’un vitrier, sur une table, dans un lieu public, une caricature ! Et Virginie ne comprend pas, elle ne comprend guère ni ce que cela veut dire ni à quoi cela sert. La caricature dit Compagnon, au propre (dans l’exemple lu) et au figuré (l’incompréhension de Virginie, de notre virginale Virginie, écrit Baudelaire), est liée à la chute ; la caricature, signe de grandeur par rapport à la brute, signe de misère par rapport à Dieu ou au sage, ce sage qui ne rit qu’en tremblant – formule que Baudelaire prête à Bossuet, puis, repentir, à Bourdaloue, en ouverture de ce chapitre II que Compagnon dépouille, et que l’on retrouve en titre de la lecture qu’Alain Finkielkraut fait de La plaisanterie, de Kundera, dans Un cœur intelligent -. Compagnon lit : Le comique, la puissance du rire est dans le rieur et nullement dans l’objet du rire. Ce n’est point l’homme qui tombe qui rit de sa propre chute, à moins qu’il ne soit un philosophe, un homme qui ait acquis, par habitude, la force de se dédoubler rapidement et d’assister comme spectateur désintéressé aux phénomènes de son ‘‘moi’’. Mais le cas est rare. Gradation pascalienne, dit-il ; le sage ne rit pas, ou alors de lui. Et il renvoie à Perte d’auréole (Spleen de Paris) et à Fusées. Ces deux références ont déjà été fournies exhaustivement dans une leçon précédente. Elles le sont de nouveau ici, lecture et commentaire à l’identique.

****** Je reproduis l’extrait correspondant : « … petit poème en prose Perte d’Auréole [dont voici, lu, le début :]

Eh! quoi! vous ici mon cher? vous, dans un mauvais lieu! vous le buveur de quintessences! vous, le mangeur d’ambroisie! En vérité, il y a là de quoi me surprendre. - Mon cher, vous connaissez ma terreur des chevaux et des voitures. Tout à l’heure, comme je traversais le boulevard, en grande hâte, et que je sautillais dans la boue, à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au galop de tous les côtés à la fois, mon auréole, dans un mouvement brusque, a glissé de ma tête dans la fange du macadam. Je n’ai pas eu le courage de la ramasser. J’ai jugé moins désagréable de perdre mes insignes que de me faire rompre les os.

On trouve, dit Compagnon, la source de l’anecdote dans Fusées: Comme je traversais le boulevard et comme je mettais un peu de précipitation à éviter les voitures, mon auréole s’est détachée et est tombée dans la boue du macadam. J’eus heureusement le temps de la ramasser; mais cette idée malheureuse se glissa un instant après dans mon esprit, que c’était un mauvais présage; et dès lors l‘idée n‘a plus voulu me lâcher; elle ne m‘a laissé aucun repos de toute la journée. On note, dit Compagnon, que ce qui fait l’objet d’un paragraphe au ton dramatique dans Fusées est peint légèrement dans le petit poème en prose. » *******

Ainsi, insiste Compagnon, la beauté moderne doit contenir ce dédoublement qui permet de rire de soi. L’artiste sera capable d’être à la fois le sujet et l’objet du rire. Mais dans cette quête, celle de celui qui réalisera cela, entre Daumier et Gavarni, qui ont finalement échoué, et avant Constantin Guys, vers 1859-1860, qui accèdera à la plus haute marche du podium, il y aura eu la tentation Charles Meryon, graveur et prétendant au titre de peintre de la vie moderne pour ses paysages urbains. Fasciné par la beauté de la grande ville moderne, Baudelaire remarque Meryon. Compagnon lit (article sans titre et sans signature publié dans la Revue anecdotique (2ième quinzaine d’Avril 1862) qui deviendra, modifié et enrichi, l’article Peintres et aquafortistes publié dans Le Boulevard du 14/9/1862) : Il y a peu de temps, deux fois de suite, à peu de jours de distance, la collection de M. Meryon se vendait en vente publique trois fois le prix de sa valeur primitive. Puis, Compagnon donne un passage du Salon de 1859 (Constantin Guys n’y est pas cité): Ce n’est pas seulement les peintures de marine qui font défaut, un genre pourtant si poétique ! (je ne prends pas pour marines des drames militaires qui se jouent sur l’eau), mais aussi un genre que j’appellerais volontiers le paysage des grandes villes, c’est-à-dire la collection des grandeurs et des beautés qui résultent d’une puissante agglomération d’hommes et de monuments, le charme profond et compliqué d’une capitale âgée et vieillie dans les gloires et les tribulations de la vie. Caractéristique d’une beauté, commente le commentateur, hauts et bas, gloires et tribulations. Ce passage, ajoute-t-il, clôt une page sur les nuages de Boudin (Eugène ; 1824-1898) …

… qui précèdent et auxquels s’opposent les pierres de Méryon que Baudelaire vient de découvrir, en février 1859, au moment de la création des grands poèmes des Tableaux parisiens (Fleurs du mal). Baudelaire écrit à Asselineau. Il veut des gravures de Méryon : Tâchez-donc de carotter pour moi à Edouard Houssaye ( c’est le frère d’Arsène, alors directeur de l’Artiste ; Edouard vient de fonder la Gazette des Beaux Arts) toutes les images de Méryon (vues de Paris), bonnes épreuves sur Chine. ‘‘Pour parer notre chambre’’, comme dit Dorine. Il est évident qu’il ne faut pas les porter à mon compte … Il est clair, dit Compagnon, qu’il n’a pas de quoi les payer. Un mois après, le sollicité fait remettre au poète par l’imprimeur Auguste Delâtre, célébré - dit Compagnon - par Baudelaire à propos des aquafortistes, un exemplaire des œuvres de Méryon gravées à l’eau-forte, la série sur Paris qui sera l’objet d’un éloge dans le Salon de 1859. Ndlr. : Incertitude ; Delâtre, effectivement célèbre, n’est pas à l’index des noms cités du Baudelaire de la Pléiade ; les éloges, dans Peintres et aquafortistes, sont décernés au seul Cadart, avec lequel Delâtre fonde en 1862 la Société des aquafortistes.

… qui précèdent et auxquels s’opposent les pierres de Méryon que Baudelaire vient de découvrir, en février 1859, au moment de la création des grands poèmes des Tableaux parisiens (Fleurs du mal). Baudelaire écrit à Asselineau. Il veut des gravures de Méryon : Tâchez-donc de carotter pour moi à Edouard Houssaye ( c’est le frère d’Arsène, alors directeur de l’Artiste ; Edouard vient de fonder la Gazette des Beaux Arts) toutes les images de Méryon (vues de Paris), bonnes épreuves sur Chine. ‘‘Pour parer notre chambre’’, comme dit Dorine. Il est évident qu’il ne faut pas les porter à mon compte … Il est clair, dit Compagnon, qu’il n’a pas de quoi les payer. Un mois après, le sollicité fait remettre au poète par l’imprimeur Auguste Delâtre, célébré - dit Compagnon - par Baudelaire à propos des aquafortistes, un exemplaire des œuvres de Méryon gravées à l’eau-forte, la série sur Paris qui sera l’objet d’un éloge dans le Salon de 1859. Ndlr. : Incertitude ; Delâtre, effectivement célèbre, n’est pas à l’index des noms cités du Baudelaire de la Pléiade ; les éloges, dans Peintres et aquafortistes, sont décernés au seul Cadart, avec lequel Delâtre fonde en 1862 la Société des aquafortistes.

Compagnon projette un long passage ‘‘Méryon’’ du Salon de 1859 (des extraits en avaient été donnés dans une leçon précédente): Il y a quelques années, un homme puissant et singulier, un officier de marine, dit-on, avait commencé une série d’études à l’eau-forte d’après les points de vue les plus pittoresques de Paris. Par l’âpreté, la finesse et la certitude de son dessin, M.Méryon rappelait les vieux et excellents aquafortistes. J’ai rarement vu représentée avec plus de poésie la solennité naturelle d’une ville immense. Les majestés de la pierre accumulée, les clochers ‘‘montrant du doigt le ciel’’ [citation de Gautier, dit Compagnon], les obélisques de l’industrie vomissant contre le firmament leurs coalitions de fumée, les prodigieux échafaudages des monuments en réparation, appliquant sur le corps solide de l’architecture leur architecture à jour d’une beauté si paradoxale, le ciel tumultueux, chargé de colère et de rancune, la profondeur des perspectives augmentée par la pensée de tous les drames qui y sont contenus, aucun des éléments complexes dont se compose le douloureux et glorieux décor de la civilisation n’était oublié. Si Victor Hugo a vu ces excellentes estampes, il a dû être content ; il a retrouvé, dignement représentée sa :

Morne Isis, couverte d’un voile !

Araignée à l’immense toile,

Où se prennent les nations !

Fontaine d’urnes obsédée !

Mamelle sans cesse inondée,

Où, pour se nourrir de l’idée,

Viennent les générations ! (…)

Ville qu’un orage enveloppe !

Mais un démon cruel a touché le cerveau de M.Méryon ; un délire mystérieux a brouillé ses facultés qui semblaient aussi solides que brillantes. Sa gloire naissante et ses travaux ont été soudainement interrompus. Et depuis lors nous attendons toujours avec anxiété des nouvelles consolantes de ce singulier officier, qui était devenu en un jour un puissant artiste, et qui avait dit adieu aux solennelles aventures de l’Océan pour peindre la noire majesté de la plus inquiétante des capitales.

Eloge vibrant, dit Compagnon, du mélange moderne/fantastique, ancien/haussmannien. Puis il projette un portrait de Méryon ….

……par Bracquemond (Auguste-Joseph, dit Félix (1833-1914))

……par Bracquemond (Auguste-Joseph, dit Félix (1833-1914))

... ci-contre photographié par Nadar.

... ci-contre photographié par Nadar.

La rencontre Baudelaire-Méryon aura en fait lieu un peu plus tard, début 1860. Un projet d’album commun, avec gravures de Méryon et texte de Baudelaire, est caressé, amorce peut-être chez ce dernier de l’idée du Spleen de Paris. Mais, dit Compagnon, Méryon est un fou délirant.

Quand le poète le rencontre, il est depuis peu sorti de Charenton. Baudelaire écrit à Poulet-Malassis , début 1860 : Ce que je vous écris ce soir vaut la peine d’être écrit. M. Méryon m’a envoyé sa carte et nous nous sommes vus. Il m’a dit : « Vous habitez un hôtel dont le nom a dû vous attirer, à cause du rapport qu’il a, je présume, avec vos goûts ». Alors, j’ai regardé l’enveloppe de la lettre. Il y avait : Hôtel de Thèbes. Et cependant, sa lettre m’était arrivée (Baudelaire, précise Compagnon, logeait à l’Hôtel de Dieppe). Dans une de ses grandes planches, il a substitué à un petit ballon une nuée d’oiseaux de proie et, comme je lui faisais remarquer qu’il était invraisemblable de mettre tant d’aigles dans un ciel parisien, il m’a répondu que ce n’était pas dénué de fondement, puisque ces gens-là (le gouvernement de l’Empereur) avaient souvent lâché des aigles pour étudier les présages, suivant le rite, et que cela avait été imprimé dans les journaux, même dans le Moniteur. Je dois dire qu’il ne se cache en aucune façon de son respect pour toutes les superstitions, mais il les explique mal, et il voit de la cabale partout. Il m’a fait remarquer, dans une autre de ses planches, que l’ombre portée par une des maçonneries du Pont-Neuf sur la muraille latérale du quai représentait exactement le profil d’un Sphinx ; - que cela avait été de sa part tout à fait involontaire, et qu’il n’avait remarqué cette singularité que plus tard, en se rappelant que ce dessin avait été fait peu de temps avant le Coup d’Etat. Or le prince est l’être actuel qui, par ses idées et son visage, ressemble le plus à un Sphinx .

Quand le poète le rencontre, il est depuis peu sorti de Charenton. Baudelaire écrit à Poulet-Malassis , début 1860 : Ce que je vous écris ce soir vaut la peine d’être écrit. M. Méryon m’a envoyé sa carte et nous nous sommes vus. Il m’a dit : « Vous habitez un hôtel dont le nom a dû vous attirer, à cause du rapport qu’il a, je présume, avec vos goûts ». Alors, j’ai regardé l’enveloppe de la lettre. Il y avait : Hôtel de Thèbes. Et cependant, sa lettre m’était arrivée (Baudelaire, précise Compagnon, logeait à l’Hôtel de Dieppe). Dans une de ses grandes planches, il a substitué à un petit ballon une nuée d’oiseaux de proie et, comme je lui faisais remarquer qu’il était invraisemblable de mettre tant d’aigles dans un ciel parisien, il m’a répondu que ce n’était pas dénué de fondement, puisque ces gens-là (le gouvernement de l’Empereur) avaient souvent lâché des aigles pour étudier les présages, suivant le rite, et que cela avait été imprimé dans les journaux, même dans le Moniteur. Je dois dire qu’il ne se cache en aucune façon de son respect pour toutes les superstitions, mais il les explique mal, et il voit de la cabale partout. Il m’a fait remarquer, dans une autre de ses planches, que l’ombre portée par une des maçonneries du Pont-Neuf sur la muraille latérale du quai représentait exactement le profil d’un Sphinx ; - que cela avait été de sa part tout à fait involontaire, et qu’il n’avait remarqué cette singularité que plus tard, en se rappelant que ce dessin avait été fait peu de temps avant le Coup d’Etat. Or le prince est l’être actuel qui, par ses idées et son visage, ressemble le plus à un Sphinx .

Il y a, dit Compagnon, douze états successifs de l’étrange gravure « avec aigles » de Méryon. On voit (il fait des projections) une barque, dans la Seine, avec trois marins qui ne prêtent pas attention à un homme qui se noie, à droite de la barque, parce qu’ils sont en train de regarder le ciel, ce ciel qui est vide aux premiers stades de la gravure, et où va apparaître un ballon, nommé Speranza. Un convoi funèbre passe sur le pont (il s’agit du Pont-au-Change). Dans les états suivants, le ballon disparaît au bénéfice de vols de grands oiseaux (les « aigles » de Baudelaire) qui deviendront ensuite des vols moindres, accompagnés de quelques ballons, puis de beaucoup plus de ballons, porteurs de noms symboliques ….

Dans la planche « Sphinx » - à droite ci-dessus - le Pont-Neuf est en fait le Petit pont qui reliait l’Hôtel Dieu à la rive gauche avant son déplacement sous Haussmann . Napoléon III, précise Compagnon, était souvent comparé à un sphinx, la presse anglaise disait ‘‘Le Sphinx des Tuileries’’, un sobriquet qui datait de l’entrevue de Plombières (Plombières-les-Bains, dans les Vosges) du 21 juillet 1858 entre l’Empereur et Cavour, entrevue secrète autour d’un soutien sous conditions et contreparties de la France à l’unité italienne, au risque d’une guerre avec l’empereur d’Autriche. Le Times de Londres parlait du ‘‘Great modern Sphinx’’, et Bismarck complétait : Un sphinx sans énigme !

La lettre de Baudelaire continue, et Compagnon poursuit sa lecture : Il m’a demandé si j’avais lu les nouvelles d’un certain Edgar Poe. Je lui ai répondu que je les connaissais mieux que personne, et pour cause. Il m’a demandé alors, d’un ton très accentué, si je croyais à la réalité de cet Edgar Poe. Moi, je lui ai demandé naturellement à qui il attribuait toutes ses nouvelles. Il m’a répondu : « A une Société de littérateurs très habiles, très puissants et au courant de tout ». Et voici une de ses raisons : « La rue Morgue. J’ai fait un dessin de la rue Morgue.- Un orang-outan. On m’a souvent comparé à un singe.- Ce singe assassine deux femmes, la mère et sa fille. Et moi aussi j’ai assassiné moralement deux femmes, la mère et sa fille- J’ai toujours pris le roman pour une allusion à mes malheurs. Vous me feriez bien plaisir si vous pouviez me retrouver la date où Edgar Poe, en supposant qu’il n’ait pas été aidé par personne, a composé ce conte, pour voir si cette date coïncide avec mes aventures. » [ Méryon, s’interrompt Compagnon, est un grand paranoïaque, auprès duquel les fantaisies de Guys ou de Baudelaire lui-même sont vénielles. Puis il poursuit :] Il m’a parlé avec admiration du livre de Michelet sur Jeanne d’Arc, mais il est convaincu que ce livre n’est pas de Michelet.

Une de ses grandes préoccupations, c’est la science cabalistique, mais il l’interprète d’une façon étrange, à faire rire un cabaliste.

Ne riez pas de tout ceci avec de méchants bougres. Pour rien au monde, je ne voudrais nuire à un homme de talent …

Après qu’il m’a quitté, je me suis demandé comment il se faisait que moi, qui ai toujours eu, dans l’esprit et dans les nerfs, tout ce qu’il fallait pour devenir fou, je ne le fusse pas devenu. Sérieusement, j’ai adressé au ciel les remerciements du pharisien.