La prisonnière – La fugitive : relectures.

"Quand je pense maintenant que mon amie était venue, à notre retour de Balbec, habiter à Paris sous le même toit que moi, qu'elle avait renoncé à l'idée d'aller faire une croisière, qu'elle avait sa chambre à vingt pas de la mienne, au bout du couloir, dans le cabinet à tapisseries de mon père, et que chaque soir, fort tard, avant de me quitter, elle glissait dans ma bouche sa langue, comme un pain quotidien, comme un aliment nourrissant et ayant le caractère presque sacré de toute chair à qui les souffrances que nous avons endurées à cause d'elle ont fini par conférer une sorte de douceur morale, etc."

Voilà, Albertine est chez le narrateur et la longue aventure de la prisonnière, puis fugitive, commence. Je continue, pour ma part, à feuilleter mes notes …

"Fidèle Achate": la formule intervient assez vite et je l'avais oubliée. Achate est l'écuyer d'Enée, son fidèle ami, qui l'accompagne dans ses tribulations après la chute de Troie.

On retrouve Charlus, embarqué dans d'invraisemblables discours scatologiques dont on imagine mal la possible profération. Ainsi, faisant la leçon à Morel, pour une expression relâchée de la nièce de Jupien qui lui avait dit: "C'est cela, venez demain, je vous paierai le thé", cette diatribe : "« Le « toucher » qui, je le vois, n'est pas forcément allié au «tact», a donc empêché chez vous le développement normal de l'odorat, puisque vous avez toléré que cette expression fétide de payer le thé, à 15 centimes je suppose, fît monter son odeur de vidanges jusqu'à mes royales narines ? Quand vous avez fini un solo de violon, avez-vous jamais vu chez moi qu'on vous récompensât d'un pet, au lieu d'un applaudissement frénétique ou d'un silence plus éloquent encore parce qu'il est fait de la peur de ne pouvoir retenir, non ce que votre fiancée nous prodigue, mais le sanglot que vous avez amené au bord des lèvres ? »"

Une notation "compliquée" mais qui me semble juste, et que le narrateur ne fait pas ici pour la première fois (Albertine est endormie): "Étendue de la tête aux pieds sur mon lit, dans une attitude d'un naturel qu'on n'aurait pu inventer, je lui trouvais l'air d'une longue tige en fleur qu'on aurait disposée là, et c'était ainsi en effet : le pouvoir de rêver, que je n'avais qu'en son absence, je le retrouvais à ces instants auprès d'elle, comme si, en dormant, elle était devenue une plante. Par là, son sommeil réalisait, dans une certaine mesure, la possibilité de l'amour ; seul, je pouvais penser à elle, mais elle me manquait, je ne la possédais pas. Présente, je lui parlais, mais j'étais trop absent de moi-même pour pouvoir penser. Quand elle dormait, je n'avais plus à parler, je savais que je n'étais plus regardé par elle, je n'avais plus besoin de vivre à la surface de moi-même."

Cette idée que la présence des autres, en amitié, en amour, est incompatible avec le déploiement de la pensée et du moi, même de la pensée tournée vers eux, revient régulièrement. La citation précédente ouvre sur de belles pages autour du sommeil d'Albertine, mais on reste songeur devant le mélange d'élan poétique et de contemplation avide qui débouche sur un curieux plaisir immobile et renvoie peut-être à ce qui se dit de ces couples japonais qui dans un accouplement statique parviennent à l'orgasme sans même bouger un cil: "Alors, sentant que son sommeil était dans son plein, que je ne me heurterais pas à des écueils de conscience recouverts maintenant par la pleine mer du sommeil profond, délibérément, je sautais sans bruit sur le lit, je me couchais au long d'elle, je prenais sa taille d'un de mes bras, je posais mes lèvres sur sa joue et sur son cœur ; puis, sur toutes les parties de son corps, posais ma seule main restée libre et qui était soulevée aussi, comme les perles, par la respiration d'Albertine ; moi-même, j'étais déplacé légèrement par son mouvement régulier : je m'étais embarqué sur le sommeil d'Albertine.

Parfois, il me faisait goûter un plaisir moins pur. Je n'avais pour cela besoin de nul mouvement, je faisais pendre ma jambe contre la sienne, comme une rame qu'on laisse traîner et à laquelle on imprime de temps à autre une oscillation légère, pareille au battement intermittent de l'aile qu'ont les oiseaux qui dorment en l'air. (…) Le bruit de sa respiration devenant plus fort pouvait donner l'illusion de l'essoufflement du plaisir et, quand le mien était à son terme, je pouvais l'embrasser sans avoir interrompu son sommeil. Il me semblait, à ces moments-là, que je venais de la posséder plus complètement, comme une chose inconsciente et sans résistance de la muette nature."

Il me semble que le tutoiement entre le narrateur et Albertine est rarissime, en tout cas, en deux pages successives, il me surprend soudain (premières occurrences, dans le roman? Sans suite?) : "Pourtant, un soir où, les yeux fermés, elle s'éveillait à demi, elle dit tendrement en s'adressant à moi : « Andrée. » Je dissimulai mon émotion. « Tu rêves, je ne suis pas Andrée », lui dis-je en riant. Elle sourit aussi : « Mais non, je voulais te demander ce que t'avait dit tantôt Andrée. – J'aurais cru plutôt que tu avais été couchée comme cela près d'elle. – Mais non, jamais », me dit-elle. Seulement, avant de me répondre cela, elle avait un instant caché sa figure dans ses mains." … puis, dans la même conversation : "Son sommeil, d'ailleurs, ne la séparait pas de moi et laissait subsister en elle la notion de notre tendresse ; il avait plutôt pour effet d'abolir le reste ; je l'embrassais, je lui disais que j'allais faire quelques pas dehors, elle entr'ouvrait les yeux, me disait, d'un air étonné – et, en effet, c'était déjà la nuit : – « Mais où vas-tu comme cela, mon chéri ? », en me donnant mon prénom, et aussitôt se rendormait."

Je ne cesse, à ma grande honte, d'oublier la répartition des sept arts libéraux, de l'Antiquité au Moyen-âge, et lorsque le narrateur l'évoque, je dois retourner à mes vérifications: "Et de même, comme les motifs commençaient à s'entre-croiser dès cette heure matinale, une marchande de quatre-saisons, poussant sa voiturette, usait pour sa litanie de la division grégorienne : "À la tendresse, à la verduresse / Artichauts tendres et beaux / Arti... chauts", bien qu'elle fût vraisemblablement ignorante de l'antiphonaire et des sept tons qui symbolisent, quatre les sciences du quadrivium et trois celles du trivium."

Outre l'antiphonaire – qui désigne un ouvrage de liturgie rassemblant les partitions grégoriennes des heures canoniales (matines, laudes, etc., jusqu'à vêpres et complies) - il faut donc que j'aille me remettre en tête pour la n-ième fois le quadrivium comme ensemble des quatre sciences mathématiques "d'alors", arithmétique, géométrie, astronomie, musique, et le trivium, dédié aux "arts de la parole", la grammaire, la rhétorique, la logique.

Un passage, quelques paragraphes plus loin, me reste assez hermétique: "Mais il est peut-être d'autres mondes plus réels que celui de la veille. Encore avons-nous vu que, même celui-là, chaque révolution dans les arts le transforme, et bien plus, dans le même temps, le degré d'aptitude ou de culture qui différencie un artiste d'un sot ignorant." Je ne sais pas déchiffrer clairement le sens de ces lignes, le rôle du "degré d'aptitude ou de culture" dans la structure de la phrase. Toute révolution dans les arts creuse-t-elle le fossé entre l'artiste et le sot? Est-ce cela? Probablement …

Amusant ou inquiétant, écrit par le propre fils d'un grand médecin: "J'appris que ce jour-là avait eu lieu une mort qui me fit beaucoup de peine, celle de Bergotte. On sait que sa maladie durait depuis longtemps. Non pas celle, évidemment, qu'il avait eue d'abord et qui était naturelle. La nature ne semble guère capable de donner que des maladies assez courtes. Mais la médecine s'est annexé l'art de les prolonger. Les remèdes, la rémission qu'ils procurent, le malaise que leur interruption fait renaître, composent un simulacre de maladie que l'habitude du patient finit par stabiliser, par styliser, de même que les enfants toussent régulièrement par quintes longtemps après qu'ils sont guéris de la coqueluche.

Puis les remèdes agissent moins, on les augmente, ils ne font plus aucun bien, mais ils ont commencé à faire du mal grâce à cette indisposition durable. La nature ne leur aurait pas offert une durée si longue. C'est une grande merveille que la médecine, égalant presque la nature, puisse forcer à garder le lit, à continuer sous peine de mort l'usage d'un médicament. Dès lors, la maladie artificiellement greffée a pris racine, est devenue une maladie secondaire mais vraie, avec cette seule différence que les maladies naturelles guérissent, mais jamais celles que crée la médecine, car elle ignore le secret de la guérison."

Il y a aussi, dans ces lignes qui précèdent le passage si justement célèbre du petit pan de mur jaune, des allusions qui à la relecture – les avais-je négligées jusqu'ici? – me sont étonnantes, sur le goût de Bergotte pour les petites filles: "Il vivait si simplement qu'on ne soupçonnait pas à quel point il était riche, et l'eût-on su qu'on se fût trompé encore, l'ayant cru alors avare, alors que personne ne fut jamais si généreux. Il l'était surtout avec des femmes, des fillettes pour mieux dire, et qui étaient honteuses de recevoir tant pour si peu de chose. Il s'excusait à ses propres yeux parce qu'il savait ne pouvoir jamais si bien produire que dans l'atmosphère de se sentir amoureux. L'amour, c'est trop dire, le plaisir un peu enfoncé dans la chair aide au travail des lettres parce qu'il anéantit les autres plaisirs, par exemple les plaisirs de la société, ceux qui sont les mêmes pour tout le monde. Et même, si cet amour amène des désillusions, du moins agite-t-il, de cette façon-là aussi, la surface de l'âme, qui sans cela risquerait de devenir stagnante. Le désir n'est donc pas inutile à l'écrivain pour l'éloigner des autres hommes d'abord et de se conformer à eux, pour rendre ensuite quelques mouvements à une machine spirituelle qui, passé un certain âge, a tendance à s'immobiliser. On n'arrive pas à être heureux mais on fait des remarques sur les raisons qui empêchent de l'être et qui nous fussent restées invisibles sans ces brusques percées de la déception. Les rêves ne sont pas réalisables, nous le savons ; nous n'en formerions peut-être pas sans le désir, et il est utile d'en former pour les voir échouer et que leur échec instruise. Aussi Bergotte se disait-il : « Je dépense plus que des multimillionnaires pour des fillettes, mais les plaisirs ou les déceptions qu'elles me donnent me font écrire un livre qui me rapporte de l'argent. » Économiquement ce raisonnement était absurde, mais sans doute trouvait-il quelque agrément à transmuter ainsi l'or en caresses et les caresses en or."

Les pages sur le septuor de Vinteuil exécuté par Morel chez Mme Verdurin lors de la soirée organisée par le baron de Charlus, tout le discours de Charlus qui s'ensuit, moments extraordinaires. Tant qu'à s'en tenir, car il faudrait citer l'ensemble, à l'anecdotique, on sourit à la sortie incluse du baron contre la comtesse Molé: "Vous auriez invité la Molé que tout était raté. C'était la petite goutte contraire, neutralisante, qui rend une potion sans vertu. L'électricité se serait éteinte, les petits fours ne seraient pas arrivés à temps, l'orangeade aurait donné la colique à tout le monde. C'était la personne à ne pas avoir. À son nom seul, comme dans une féerie, aucun son ne serait sorti des cuivres ; la flûte et le hautbois auraient été pris d'une extinction de voix subite. Morel lui-même, même s'il était parvenu à donner quelques sons, n'aurait plus été en mesure, et au lieu du septuor de Vinteuil, vous auriez eu sa parodie par Beckmesser, finissant au milieu des huées. Moi qui crois beaucoup à l'influence des personnes, j'ai très bien senti, dans l'épanouissement de certain largo, qui s'ouvrait jusqu'au fond comme une fleur, dans le surcroît de satisfaction du finale, qui n'était pas seulement allegro mais incomparablement allègre, que l'absence de la Molé inspirait les musiciens et dilatait de joie jusqu'aux instruments de musique eux-mêmes. D'ailleurs, le jour où on reçoit les souverains on n'invite pas sa concierge. »" … où Beckmesser est un personnage ridicule des Maîtres chanteurs de Wagner.

On voit passer des locutions diverses, rarement référencées, plus ou moins connues…

Sursum corda : expression convenue - Elevons nos cœurs - de certains rites eucharistiques des églises chrétiennes, parfois sinon souvent biaisée en injonction volontariste et traduite alors par Haut les cœurs!

Cosa mentale: C'est Léonard de Vinci qui disait de la peinture qu'elle était "cosa mentale", une chose de l'esprit – la pittura e cosa mentale - ce que certains (par exemple chez des tenants de l'art conceptuel) ont voulu comprendre comme une porte ouverte au n'importe quoi, l'idée primant alors les propriétés esthétiques

Grande mortalis aevi spatium: expression tirée de Tacite (Vie d'Agricola - III) qu'on traduit par "Longue durée dans la vie d'un mortel" (M. de Charlus vient d'évoquer un souvenir de vingt-cinq ans d'âge)

On a même droit, qui est revenue en mémoire à Brichot, à une chanson "en latin macaronique" (où le latin macaronique est la pratique burlesque d'une latinisation de termes français vulgaires par le biais d'une terminaison à consonance latine, mais aussi la pratique plus qu'approximative d'un latin (dit "de cuisine") attestant des difficultés historiques de son abandon au profit d'un français en construction. Le latin macaronique peut se trouver à l'église, dans les sermons de la fin du moyen-âge , ou chez un poète comme Remi Belleau, ami de Ronsard, dénonçant le comportement de reîtres huguenots, ou bien sûr chez Molière (Le malade imaginaire) … ou encore et enfin caricaturé dans un sketch de Jean Yanne (Circulation à Rome). Un exemple? De brancha in brancham degringolat, et faciens pouf).

Voici en tout cas le passage de la Recherche:

Et, tenez, je vais vous faire plaisir, je me souviens maintenant d'une chanson de l'époque qu'on fit en latin macaronique sur certain orage qui surprit le Grand Condé comme il descendait le Rhône en compagnie de son ami le marquis de La Moussaye. Condé dit :

"Carus Amicus Mussexus

Ah ! Deus bonus quod tempus

Landerirette

Imbre sumus perituri".

Et La Moussaye le rassure en lui disant :

"Securae sunt nostrae vitae

Sumus enim Sodomitae

Igne tantum perituri

Landeriri"

Soit à peu près :

Condé:

"La Moussaye mon cher ami,

Par le bon Dieu, quelle tempête!

Landerirette.

Ces trombes d'eau nous vont tuer!"

La Moussaye:

"Nos vies sont en sécurité!

En sodomites attestés

L'incendie seul nous laisse occis

Landeriri"

Et Charlus enchanté "dit (…) d'une voix aiguë et maniérée, vous êtes un puits de science; vous me l'écrirez n'est-ce pas, je veux garder cela dans mes archives de famille (…)".

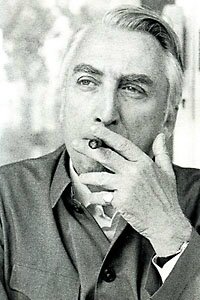

Une remarque de Brichot me fait penser – assez improprement, peut-être – à Roland Barthes: "Songez que j'ai appris par lui [Charlus] que le traité d'éthique où j'ai toujours révéré la plus fastueuse construction morale de notre époque avait été inspiré à notre vénérable collègue X... par un jeune porteur de dépêches." Irruption de la vie privée dans ce qu'elle a de plus intime, de plus idiosyncrasique, de plus particulier, au sein, voire à l'origine d'une pensée générale, universaliste.

Dans les relâchements immaîtrisés de l'expression d'Albertine, la formule "me faire casser le pot", forme vulgaire et désormais vieillie pour " me faire sodomiser", donne lieu à des pages d'analyse assez étonnantes sur les cheminements de la pensée inductive du narrateur, quand seul, le début de l'expression a été explicité ("me faire casser…") :

"Albertine était plusieurs personnes. La plus mystérieuse, la plus simple, la plus atroce se montra dans la réponse qu'elle me fit d'un air de dégoût, et dont, à dire vrai, je ne distinguai pas bien les mots (même les mots du commencement puisqu'elle ne termina pas). Je ne les rétablis qu'un peu plus tard, quand j'eus deviné sa pensée. On entend rétrospectivement quand on a compris. « Grand merci ! dépenser un sou pour ces vieux-là, j'aime bien mieux que vous me laissiez une fois libre pour que j'aille me faire casser... »".

Albertine s'interrompt et c'est le début de l'inquiétude et de l'enquête :

".. ma mémoire restait obsédée par ce mot

« casser ». Albertine disait souvent « casser du bois », « casser du sucre sur quelqu'un », ou tout court : « ah ! ce que je lui en ai cassé!» pour dire « ce que je l'ai injurié ! » Mais elle disait cela couramment devant moi, et si c'est cela qu'elle avait voulu dire, pourquoi s'était-elle tue brusquement ? pourquoi avait-elle rougi si fort, mis ses mains sur sa bouche, refait tout autrement sa phrase et, quand elle avait vu que j'avais bien entendu « casser », donné une fausse explication? (…) Pendant qu'elle me parlait, se poursuivait en moi, dans le sommeil fort vivant et créateur de l'inconscient (sommeil où achèvent de se graver les choses qui nous effleurèrent seulement, où les mains endormies se saisissent de la clef qui ouvre, vainement cherchée jusque-là), la recherche de ce qu'elle avait voulu dire par la phrase interrompue dont j'aurais voulu savoir quelle eût été la fin. Et tout d'un coup deux mots atroces, auxquels je n'avais nullement songé, tombèrent sur moi : « le pot ». Je ne peux pas dire qu'ils vinrent d'un seul coup, comme quand, dans une longue soumission passive à un souvenir incomplet, tout en tâchant doucement, prudemment, de l'étendre, on reste plié, collé à lui. Non, contrairement à ma manière habituelle de me souvenir, il y eut, je crois, deux voies parallèles de recherche : l'une tenait compte non pas seulement de la phrase d'Albertine, mais de son regard excédé quand je lui avais proposé un don d'argent pour donner un beau dîner, un regard qui semblait dire : «Merci, dépenser de l'argent pour des choses qui m'embêtent, quand, sans argent, je pourrais en faire qui m'amusent ! » Et c'est peut-être le souvenir de ce regard qu'elle avait eu qui me fit changer de méthode pour trouver la fin de ce qu'elle avait voulu dire. Jusque-là je m'étais hypnotisé sur le dernier mot : « casser », elle avait voulu dire casser quoi ? Casser du bois ? Non. Du sucre ? Non. Casser, casser, casser. Et tout à coup, le regard qu'elle avait eu au moment de ma proposition qu'elle donnât un dîner me fit rétrograder aussi dans les mots de sa phrase. Et aussitôt je vis qu'elle n'avait pas dit « casser », mais « me faire casser ». Horreur ! c'était cela qu'elle aurait préféré. Double horreur ! car même la dernière des grues, et qui consent à cela, ou le désire, n'emploie pas avec l'homme qui s'y prête cette affreuse expression. Elle se sentirait par trop avilie."

Baudelaire, soudain surgit. Non pas je crois par la volonté du narrateur (encore que rien ne soit jamais sûr), mais parce que "lieu vague" fait toujours surgir pour moi la même citation, dans Les Phares:

"Michel-Ange, lieu vague où l'on voit des Hercules

Se mêler à des Christs, et se lever tout droits

Des fantômes puissants qui dans les crépuscules

Déchirent leur suaire en étirant leurs doigts" .

Le narrateur, lui, songeait autour d'Albertine: "Eh quoi? Je m'étais donc représenté la maison où habitait Albertine comme ne pouvant posséder ni hangar, ni salon? Non; je ne me l'étais pas représentée du tout, ou comme un lieu vague."

Deux phrases, un peu plus loin, me semblent opérer assez bien la synthèse des obsessions du narrateur, qui d'une part, réduit volontiers le dialogue sexuel au seul plaisir que sa partenaire lui procure, et d'autre part souffre d'un syndrome du hic et nunc qui fait que l'action, l'échange dans lequel il est engagé le renvoie essentiellement à tout ce dont sa clôture le prive: "Puis ce serait le souvenir de jours plus tardifs, mais dans des années antérieures, les dimanches de mauvais temps, où pourtant tout le monde était sorti, dans le vide de l'après-midi, où le bruit du vent et de la pluie m'eût invité jadis à rester à faire le « philosophe sous les toits » ; avec quelle anxiété je verrais approcher l'heure où Albertine, si peu attendue, était venue me voir, m'avait caressé pour la première fois, s'interrompant pour Françoise qui avait apporté la lampe, en ce temps deux fois mort où c'était Albertine qui était curieuse de moi, où ma tendresse pour elle pouvait légitimement avoir tant d'espérance. Même, à une saison plus avancée, ces soirs glorieux où les offices, les pensionnats, entr'ouverts comme des chapelles, baignés d'une poussière dorée, laissent la rue se couronner de ces demi-déesses qui, causant non loin de nous avec leurs pareilles, nous donnent la fièvre de pénétrer dans leur existence mythologique, ne me rappelaient plus que la tendresse d'Albertine qui, à côté de moi, m'était un empêchement à m'approcher d'elles."

Une amusante (inquiétante?) "catégorisation" d'Aimé : "Je me demandais qui je pourrais bien envoyer tenter une enquête sur place, à Balbec. Aimé me parut bien choisi. Outre qu'il connaissait admirablement les lieux, il appartenait à cette catégorie de gens du peuple soucieux de leur intérêt, fidèles à ceux qu'ils servent, indifférents à toute espèce de morale et dont – parce que, si nous les payons bien, dans leur obéissance à notre volonté ils suppriment tout ce qui l'entraverait d'une manière ou de l'autre, se montrant aussi incapables d'indiscrétion, de mollesse ou d'improbité que dépourvus de scrupules – nous disons : « Ce sont de braves gens. » En ceux-là nous pouvons avoir une confiance absolue."

Ici, dans le flot des souvenirs post-mortem, un assez étonnant afflux de sensualité: "Je revoyais Albertine s'asseyant à son pianola, rose sous ses cheveux noirs ; je sentais, sur mes lèvres qu'elle essayait d'écarter, sa langue, sa langue maternelle, incomestible, nourricière et sainte dont la flamme et la rosée secrètes faisaient que, même quand Albertine la faisait seulement glisser à la surface de mon cou, de mon ventre, ces caresses superficielles mais en quelque sorte faites par l'intérieur de sa chair, extériorisé comme une étoffe qui montrerait sa doublure, prenaient, même dans les attouchements les plus externes, comme la mystérieuse douceur d'une pénétration."

Fréquemment, Proust préfère la forme "souhaiter d'avoir" à celle d'usage me semble-t-il aujourd'hui exclusif, "souhaiter avoir" : "…. je souhaitais d'avoir un grand amour, je voulais chercher une personne qui vivrait auprès de moi …".

Isolée de son contexte, une assertion qui traduit bien, en situation, la pensée profonde de Proust, pourrait être mise au service de ce relativisme, de ce "tout se vaut", qui provoque tant de poussées d'adrénaline chez Alain Finkielkraut: "… tout est fécond (…) et on peut faire d'aussi précieuses découvertes que dans les pensées de Pascal dans une réclame pour un savon."

Danger des citations tronquées. Le propos de Proust est tout autre : "À partir d'un certain âge nos souvenirs sont tellement entre-croisés les uns avec les autres que la chose à laquelle on pense, le livre qu'on lit n'a presque plus d'importance. On a mis de soi-même partout, tout est fécond, tout est dangereux, et on peut faire d'aussi précieuses découvertes que dans les Pensées de Pascal dans une réclame pour un savon."

Formulation où les précieuses découvertes qu'on fait sont des découvertes sur soi, par écho , par réflection sur un mot, une formule, comme le goût de la madeleine fait surgir tout Combray de la tasse de thé.

L'épisode, en lui-même amusant, de "Mlle d'Eporcheville" est en fait, dans les débuts de sa narration, très confus et même incohérent. Le narrateur a croisé au Bois, puis sous le porche de l'hôtel où il réside, trois jeunes filles dont l'une, sur deux regards qu'elle lui a lancés, a enflammé son imagination. C'est peut-être la jeune fille "facile" que lui a racontée Saint-Loup, etc. De fait non, et le quiproquo s'évanouira lors d'une réception chez Mme de Guermantes. D'Eporcheville est une déformation phonétique de De Forcheville et la jeune fille porteuse de fantasmes se révélera être Gilberte. Gilberte?

Présentée par la duchesse au narrateur, Mlle de Forcheville lui dit : "Vous ne vous souvenez pas que vous m'avez beaucoup connue autrefois, vous veniez à la maison avec votre amie Gilberte. J'ai bien vu que vous ne me reconnaissiez pas. Moi, je vous ai bien reconnu tout de suite." Phrase qui devrait indiquer qu'elle n'est pas Gilberte. Après quoi, le narrateur nous détaille qu'elle l'est, et pourquoi Gilberte Swann est devenue de Forcheville. Il y a une invraisemblance inexpliquée. Pourquoi Gilberte ne s'affirme-t-elle pas Gilberte? Inattention de Proust? Sans doute.

Il y a ici ou là des répétitions qui introduisent dans le texte une maladresse qu'une relecture aurait corrigée. On voit là combien Proust n'a pu reprendre et relire son travail comme il l'aurait fait avec un peu plus de temps. Mais injustement, lecteur, je m'agace : "Si honteuse que Gilberte dût être à certains instants, en pensant à ses parents (car même Mme Swann représentait pour elle et était une bonne mère), d'une pareille façon d'envisager la vie, il faut malheureusement penser que les éléments en étaient sans doute empruntés à ses parents car nous ne nous faisons pas de toutes pièces nous-même."

Le second "ses parents" ne pouvait-il pas être remplacé par "ceux-ci", voire "eux"?

Ou bien: " Il est vrai qu'il avait lu cet article et devait me l'avouer plus tard, mais par un choc en retour. En effet il écrivit lui-même quelques années plus tard un article dans le Figaro et désira immédiatement me signaler cet événement".

Le second "plus tard" ne pouvait-il pas être remplacé par un "après"? Et le second "un article" n'aurait-il pas gagné à être tout simplement supprimé?

Ou encore : "Son caractère restait le même mais son style était devenu moins précieux, comme il arrive à certains écrivains qui quittent le maniérisme quand, ne faisant plus de poèmes symbolistes, ils écrivent des romans-feuilletons".

Pourquoi pas, la seconde fois, "ils optent pour" voire même "ils se tournent vers" ou "ils donnent dans" ?

Un trait ô combien réel, mais qui arrache un triste sourire: "C'est à partir de ce moment-là que je commençai à écrire à tout le monde que je venais d'avoir un grand chagrin et à cesser de le ressentir".

Belle et triste méditation, à propos de Gilberte, sur les illusions du vieil (et riche) amant comme du vieux (et sentimental) père : "Je pensais qu'à cette fille Swann disait parfois, en la serrant contre lui et en l'embrassant : « C'est bon, ma chérie, d'avoir une fille comme toi ; un jour, quand je ne serai plus là, si on parle encore de ton pauvre papa, ce sera seulement avec toi et à cause de toi. » Swann, en mettant ainsi pour après sa mort un craintif et anxieux espoir de survivance dans sa fille, se trompait autant que le vieux banquier qui, ayant fait un testament pour une petite danseuse qu'il entretient et qui a très bonne tenue, se dit qu'il n'est pour elle qu'un grand ami, mais qu'elle restera fidèle à son souvenir. Elle avait très bonne tenue tout en faisant du pied sous la table aux amis du vieux banquier qui lui plaisaient, mais tout cela très caché, avec d'excellents dehors. Elle portera le deuil de l'excellent homme, s'en sentira débarrassée, profitera non seulement de l'argent liquide, mais des propriétés, des automobiles qu'il lui a laissées, fera partout effacer le chiffre de l'ancien propriétaire qui lui cause un peu de honte, et à la jouissance du don n'associera jamais le regret du donateur. Les illusions de l'amour paternel ne sont peut-être pas moindres que celles de l'autre ; bien des filles ne considèrent leur père que comme le vieillard qui leur laisse sa fortune. La présence de Gilberte dans un salon, au lieu d'être une occasion qu'on parlât encore quelquefois de son père, était un obstacle à ce qu'on saisît celles, de plus en plus rares, qu'on aurait pu avoir encore de le faire. Même à propos des mots qu'il avait dits, des objets qu'il avait donnés, on prit l'habitude de ne plus le nommer, et celle qui aurait dû rajeunir, sinon perpétuer sa mémoire, se trouva hâter et consommer l'œuvre de la mort et de l'oubli."

Encore une méditation, et formidable, sur les moi successifs qui nous traversent, non, qui nous occupent, comme une armée d'occupation, nous investissent et sont à chaque fois nous-même, au détriment des moi antérieurs avec lesquels ils n'ont plus que des relations courtoises et lointaines : "Peut-être alors la fatigue et la tristesse que je ressentais vinrent-elles moins d'avoir aimé inutilement ce que déjà j'oubliais que de commencer à me plaire avec de nouveaux vivants, de purs gens du monde, de simples amis des Guermantes, si peu intéressants par eux-mêmes. Je me consolais peut-être plus aisément de constater que celle que j'avais aimée n'était plus, au bout d'un certain temps, qu'un pâle souvenir que de retrouver en moi cette vaine activité qui nous fait perdre le temps à tapisser notre vie d'une végétation humaine vivace mais parasite, qui deviendra le néant aussi quand elle sera morte, qui déjà est étrangère à tout ce que nous avons connu et à laquelle pourtant cherche à plaire notre sénilité bavarde, mélancolique et coquette.

L'être nouveau qui supporterait aisément de vivre sans Albertine avait fait son apparition en moi, puisque j'avais pu parler d'elle chez Mme de Guermantes en paroles affligées, sans souffrance profonde. Ces nouveaux « moi » qui devraient porter un autre nom que le précédent, leur venue possible, à cause de leur indifférence à ce que j'aimais, m'avait toujours épouvanté, jadis à propos de Gilberte quand son père me disait que si j'allais vivre en Océanie je ne voudrais plus revenir, tout récemment quand j'avais lu avec un tel serrement de cœur le passage du roman de Bergotte où il est question de ce personnage qui, séparé, par la vie, d'une femme qu'il avait adorée jeune homme, vieillard la rencontre sans plaisir, sans envie de la revoir. Or, au contraire, il m'apportait avec l'oubli une suppression presque complète de la souffrance, une possibilité de bien-être, cet être si redouté, si bienfaisant et qui n'était autre qu'un de ces « moi » de rechange que la destinée tient en réserve pour nous et que, sans plus écouter nos prières qu'un médecin clairvoyant et d'autant plus autoritaire, elle substitue malgré nous, par une intervention opportune, au « moi » vraiment trop blessé. Ce rechange, au reste, elle l'accomplit de temps en temps, comme l'usure et la réfection des tissus, mais nous n'y prenons garde que si l'ancien « moi » contenait une grande douleur, un corps étranger et blessant, que nous nous étonnons de ne plus retrouver, dans notre émerveillement d'être devenu un autre pour qui la souffrance de son prédécesseur n'est plus que la souffrance d'autrui, celle dont on peut parler avec apitoiement parce qu'on ne la ressent pas. Même cela nous est égal d'avoir passé par tant de souffrances, car nous ne nous rappelons que confusément les avoir souffertes. Il est possible que, de même, nos cauchemars, la nuit, soient effroyables. Mais au réveil nous sommes une autre personne qui ne se soucie guère que celle à qui elle succède ait eu à fuir en dormant devant des assassins.

Sans doute, ce « moi » avait gardé quelque contact avec l'ancien, comme un ami, indifférent à un deuil, en parle pourtant aux personnes présentes avec la tristesse convenable, et retourne de temps en temps dans la chambre où le veuf qui l'a chargé de recevoir pour lui continue à faire entendre ses sanglots. J'en poussais encore quand je redevenais pour un moment l'ancien ami d'Albertine. Mais c'est dans un personnage nouveau que je tendais à passer tout entier. Ce n'est pas parce que les autres sont morts que notre affection pour eux s'affaiblit, c'est parce que nous mourons nous-mêmes. Albertine n'avait rien à reprocher à son ami. Celui qui en usurpait le nom n'en était que l'héritier. On ne peut être fidèle qu'à ce dont on se souvient, on ne se souvient que de ce qu'on a connu. Mon « moi » nouveau, tandis qu'il grandissait à l'ombre de l'ancien, l'avait souvent entendu parler d'Albertine ; à travers lui, à travers les récits qu'il en recueillait, il croyait la connaître, elle lui était sympathique, il l'aimait, mais ce n'était qu'une tendresse de seconde main."

Fantasmes de Marcel? Les révélations sur la sexualité d'Albertine ne manquent pas de sel! : "Elle avait rencontré chez Mme Verdurin un joli garçon, Morel. Tout de suite ils s'étaient compris. Il se chargeait, ayant d'elle la permission d'y prendre aussi son plaisir, car il aimait les petites novices, de lui en procurer. Sitôt qu'il les avait mises sur le mauvais chemin, il les laissait. Il se chargeait ainsi de plaire à de petites pêcheuses d'une plage éloignée, à de petites blanchisseuses, qui s'amourachaient d'un garçon mais n'eussent pas répondu aux avances d'une jeune fille. Aussitôt que la petite était bien sous sa domination, il la faisait venir dans un endroit tout à fait sûr, où il la livrait à Albertine. Par peur de perdre Morel, qui s'y mêlait du reste, la petite obéissait toujours, et d'ailleurs elle le perdait tout de même, car, par peur des conséquences et aussi parce qu'une ou deux fois lui suffisaient, il filait en laissant une fausse adresse. Il eut une fois l'audace d'en mener une, ainsi qu'Albertine, dans une maison de femmes à Corliville, où quatre ou cinq la prirent ensemble ou successivement. C'était sa passion, comme c'était aussi celle d'Albertine." Eh bien!

La peinture des souffrances amoureuses de l'intellectuel hypersensible, teintée de misogynie et contournée, dans laquelle excelle le narrateur, en fait sans doute, là, un vrai double de Proust: "D'autre part, ce n'est pas l'effet du hasard si les êtres intellectuels et sensibles se donnent toujours à des femmes insensibles et inférieures, et tiennent cependant à elles au point que la preuve qu'ils ne sont pas aimés ne les guérit nullement de tout sacrifier à conserver près d'eux une telle femme. Si je dis que de tels hommes ont besoin de souffrir, je dis une chose exacte, en supprimant les vérités préliminaires qui font de ce besoin – involontaire en un sens – de souffrir une conséquence parfaitement compréhensible de ces vérités. Sans compter que, les natures complètes étant rares, un être très sensible et très intellectuel aura généralement peu de volonté, sera le jouet de l'habitude et de cette peur de souffrir dans la minute qui vient, qui voue aux souffrances perpétuelles – et que dans ces conditions il ne voudra jamais répudier la femme qui ne l'aime pas. On s'étonnera qu'il se contente de si peu d'amour, mais il faudra plutôt se représenter la douleur que peut lui causer l'amour qu'il ressent. Douleur qu'il ne faut pas trop plaindre, car il en est de ces terribles commotions que nous donnent l'amour malheureux, le départ, la mort d'une amante, comme de ces attaques de paralysie qui nous foudroient d'abord, mais après lesquelles les muscles tendent peu à peu à reprendre leur élasticité, leur énergie vitales. De plus cette douleur n'est pas sans compensation. Ces êtres intellectuels et sensibles sont généralement peu enclins au mensonge. Celui-ci les prend d'autant plus au dépourvu que, même très intelligents, ils vivent dans le monde des possibles, réagissent peu, vivent dans la douleur qu'une femme vient de leur infliger plutôt que dans la claire perception de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle faisait, de celui qu'elle aimait, perception donnée surtout aux natures volontaires et qui ont besoin de cela pour parer à l'avenir au lieu de pleurer le passé. Donc ces êtres se sentent trompés sans trop savoir comment. Par là la femme médiocre, qu'on s'étonnait de les voir aimer, leur enrichit bien plus l'univers que n'eût fait une femme intelligente. Derrière chacune de ses paroles, ils sentent un mensonge ; derrière chaque maison où elle dit être allée, une autre maison ; derrière chaque action, chaque être une autre action, un autre être. Sans doute ils ne savent pas lesquels, n'ont pas l'énergie, n'auraient peut-être pas la possibilité d'arriver à le savoir. Une femme menteuse, avec un truc extrêmement simple, peut leurrer, sans se donner la peine de le changer, des quantités de personnes et, qui plus est, la même, qui aurait dû le découvrir. Tout cela crée, en face de l'intellectuel sensible, un univers tout en profondeurs que sa jalousie voudrait sonder et qui n'est pas sans intéresser son intelligence."

Les discours de M. de Norpois sont toujours un régal d'afféteries, de tournures alambiquées à vocation diplomatique, de formulations au creux recouvert d'apparat, le tout en général et subliminalement, tissé à sa propre gloire. Ici, à propos d'un emploi qu'il convoite: "«…. et il y aurait à pourvoir au poste de Constantinople. Mais, s'empressa d'ajouter avec âcreté M. de Norpois, pour une ambassade d'une telle envergure et où il est de toute évidence que la Grande-Bretagne devra toujours, quoi qu'il arrive, avoir la première place à la table des délibérations, il serait prudent de s'adresser à des hommes d'expérience mieux outillés pour résister aux embûches des ennemis de notre alliée britannique que des diplomates de la jeune école qui donneraient tête baissée dans le panneau. » La volubilité irritée avec laquelle M. de Norpois prononça ces dernières paroles venait surtout de ce que les journaux, au lieu de prononcer son nom comme il leur avait recommandé de le faire, donnaient comme «grand favori» un jeune ministre des Affaires étrangères. « Dieu sait si les hommes d'âge sont éloignés de se mettre, à la suite de je ne sais quelles manœuvres tortueuses, aux lieu et place de plus ou moins incapables recrues ! J'en ai beaucoup connu de tous ces prétendus diplomates de la méthode empirique, qui mettaient tout leur espoir dans un ballon d'essai que je ne tardais pas à dégonfler. Il est hors de doute, si le gouvernement a le manque de sagesse de remettre les rênes de l'État en des mains turbulentes, qu'à l'appel du devoir un conscrit répondra toujours : présent. Mais qui sait (et M. de Norpois avait l'air de très bien savoir de qui il parlait) s'il n'en serait pas de même le jour où l'on irait chercher quelque vétéran plein de savoir et d'adresse ? À mon sens, chacun peut avoir sa manière de voir, le poste de Constantinople ne devrait être accepté qu'après un règlement de nos difficultés pendantes avec l'Allemagne. Nous ne devons rien à personne, et il est inadmissible que tous les six mois on vienne nous réclamer, par des manœuvres dolosives et à notre corps défendant, je ne sais quel quitus, toujours mis en avant par une presse de sportulaires."

Ci-dessus, "manœuvres dolosives" ( synonyme de "dol" : tromperie commise en vue de décider une personne à conclure un acte juridique (dol principal) ou à l'amener à contracter à des conditions plus désavantageuses (dol incident) , nous dit le Larousse) et "une presse de sportulaires" (dans l'antiquité romaine, la "sportule" est un don en nature dont les patriciens faisaient bénéficier leurs clients; du terme "sportula, æ" qui désigne le contenant, un petit panier – le "sportulaire" proustien n'est rien d'autre qu'un "vendu"!) sont enchanteurs.

Un passage, dont j'ai vécu l'équivalent, m'a particulièrement retenu. Et le choc de Mme Sazerat, qui fut le mien, est de ceux qu'on préférerait s'éviter, si on est touché de près et dans un domaine d'un autre ordre que la seule curiosité : "Un garçon vint me dire que ma mère m'attendait, je la rejoignis et m'excusai auprès de Mme Sazerat en disant que cela m'avait amusé de voir Mme de Villeparisis. À ce nom, Mme Sazerat pâlit et sembla près de s'évanouir. Cherchant à se dominer : - Mme de Villeparisis, Mlle de Bouillon ? me dit-elle.

– Oui.

– Est-ce que je ne pourrais pas l'apercevoir une seconde ? C'est le rêve de ma vie.

– Alors ne perdez pas trop de temps, Madame, car elle ne tardera pas à avoir fini de dîner. Mais comment peut-elle tant vous intéresser ?

– Mais Mme de Villeparisis, c'était en premières noces la duchesse d'Havré, belle comme un ange, méchante comme un démon, qui a rendu fou mon père, l'a ruiné et abandonné aussitôt après. Eh bien ! elle a beau avoir agi avec lui comme la dernière des filles, avoir été cause que j'ai dû, moi et les miens, vivre petitement à Combray, maintenant que mon père est mort, ma consolation c'est qu'il ait aimé la plus belle femme de son époque, et comme je ne l'ai jamais vue, malgré tout ce sera une douceur...

Je menai Mme Sazerat, tremblante d'émotion, jusqu'au restaurant et je lui montrai Mme de Villeparisis. Mais comme les aveugles qui dirigent leurs yeux ailleurs qu'où il faut, Mme Sazerat n'arrêta pas ses regards à la table où dînait Mme de Villeparisis, et, cherchant un autre point de la salle : – Mais elle doit être partie, je ne la vois pas où vous me dites. Et elle cherchait toujours, poursuivant la vision détestée, adorée, qui habitait son imagination depuis si longtemps.

– Mais si, à la seconde table.

– C'est que nous ne comptons pas à partir du même point. Moi, comme je compte, la seconde table, c'est une table où il y a seulement, à côté d'un vieux monsieur, une petite bossue, rougeaude, affreuse.

– C'est elle !"

Unter den linden (Sous les tilleuls): je suis incapable de mémoriser l'expression comme nom de cette célèbre avenue de Berlin, toujours citée et pour moi toujours inconnue. Ce blocage m'exaspère. Seul peut-être un voyage dans cette ville où je n'ai jamais mis les pieds, résoudrait l'affaire. Car chaque fois, je vais au dictionnaire!

Quant à l'optatif de mes années de grec, j'oublie itérativement la nuance qu'il apporte à notre conditionnel, en termes de désir, de souhait, réalisable ou pas . Proust, lui, s'en régale : "Le journal ne pouvait pas se dispenser de faire suivre un pareil éditorial de quelques commentaires, envoyés, bien entendu, par M. de Norpois. On a peut-être remarqué dans les pages précédentes que le «conditionnel» était une des formes grammaticales préférées de l'ambassadeur, dans la littérature diplomatique. (« On attacherait une importance particulière », pour « il paraît qu'on attache une importance particulière ».) Mais le présent de l'indicatif pris non pas dans son sens habituel mais dans celui de l'ancien optatif n'était pas moins cher à M. de Norpois. Les commentaires qui suivaient l'éditorial étaient ceux-ci :

« Jamais le public n'a fait preuve d'un calme aussi admirable. » (M. de Norpois aurait bien voulu que ce fût vrai, mais craignait tout le contraire.) « Il est las des agitations stériles et a appris avec satisfaction que le gouvernement de Sa Majesté prendrait ses responsabilités selon les éventualités qui pourraient se produire. Le public n'en demande (optatif) pas davantage. À son beau sang-froid, qui est déjà un indice de succès, nous ajouterons encore une nouvelle bien faite pour rassurer l'opinion publique, s'il en était besoin. On assure, en effet, que M. de Norpois, qui, pour raison de santé, devait depuis longtemps venir faire à Paris une petite cure, aurait quitté Berlin où il ne jugeait plus sa présence utile. »"

La réaction du narrateur à la (de fait : fausse) nouvelle qu'Albertine n'est pas morte est littéralement fascinante: "Un soir enfin, une circonstance telle se produisit qu'il sembla que mon amour aurait dû renaître. Au moment où notre gondole s'arrêta aux marches de l'hôtel, le portier me remit une dépêche que l'employé du télégraphe était déjà venu trois fois pour m'apporter (…). Je l'ouvris dès que je fus dans ma chambre, et, jetant un coup d'œil sur ce libellé rempli de mots mal transmis, je pus lire néanmoins : « Mon ami, vous me croyez morte, pardonnez-moi, je suis très vivante, je voudrais vous voir, vous parler mariage, quand revenez-vous ? Tendrement, Albertine. » Alors il se passa, d'une façon inverse, la même chose que pour ma grand'mère : quand j'avais appris en fait que ma grand'mère était morte, je n'avais d'abord eu aucun chagrin. Et je n'avais souffert effectivement de sa mort que quand des souvenirs involontaires l'avaient rendue vivante pour moi. Maintenant qu'Albertine dans ma pensée ne vivait plus pour moi, la nouvelle qu'elle était vivante ne me causa pas la joie que j'aurais cru. Albertine n'avait été pour moi qu'un faisceau de pensées, elle avait survécu à sa mort matérielle tant que ces pensées vivaient en moi ; en revanche, maintenant que ces pensées étaient mortes, Albertine ne ressuscitait nullement pour moi avec son corps. Et en m'apercevant que je n'avais pas de joie qu'elle fût vivante, que je ne l'aimais plus, j'aurais dû être plus bouleversé que quelqu'un qui, se regardant dans une glace après des mois de voyage ou de maladie, s'aperçoit qu'il a des cheveux blancs et une figure nouvelle d'homme mûr ou de vieillard. Cela bouleverse parce que cela veut dire : l'homme que j'étais, le jeune homme blond n'existe plus, je suis un autre. Or l'impression que j'éprouvais ne prouvait-elle pas un changement aussi profond, une mort aussi totale du moi ancien et la substitution aussi complète d'un moi nouveau à ce moi ancien, que la vue d'un visage ridé surmonté d'une perruque blanche remplaçant le visage de jadis ? Mais on ne s'afflige pas plus d'être devenu un autre, les années ayant passé et dans l'ordre de la succession des temps, qu'on ne s'afflige à une même époque d'être tour à tour les êtres contradictoires, le méchant, le sensible, le délicat, le mufle, le désintéressé, l'ambitieux qu'on est tour à tour chaque journée. Et la raison pour laquelle on ne s'en afflige pas est la même, c'est que le moi éclipsé – momentanément dans le dernier cas et quand il s'agit du caractère, pour toujours dans le premier cas et quand il s'agit des passions – n'est pas là pour déplorer l'autre, l'autre qui est à ce moment-là, ou désormais, tout vous ; le mufle sourit de sa muflerie car il est le mufle, et l'oublieux ne s'attriste pas de son manque de mémoire, précisément parce qu'il a oublié.

(…) Ma tendresse pour Albertine, ma jalousie tenaient, on l'a vu, à l'irradiation par association d'idées de certaines impressions douces ou douloureuses, au souvenir de Mlle Vinteuil à Montjouvain, aux doux baisers du soir qu'Albertine me donnait dans le cou. Mais au fur et à mesure que ces impressions s'étaient affaiblies, l'immense champ d'impressions qu'elles coloraient d'une teinte angoissante ou douce avait repris des tons neutres. Une fois que l'oubli se fut emparé de quelques points dominants de souffrance et de plaisir, la résistance de mon amour était vaincue, je n'aimais plus Albertine. J'essayais de me la rappeler. J'avais eu un juste pressentiment quand, deux jours après le départ d'Albertine, j'avais été épouvanté d'avoir pu vivre quarante-huit heures sans elle. Il en avait été de même quand j'avais écrit autrefois à Gilberte en me disant : si cela continue deux ans, je ne l'aimerai plus. Et si, quand Swann m'avait demandé de revoir Gilberte, cela m'avait paru l'incommodité d'accueillir une morte, pour Albertine la mort – ou ce que j'avais cru la mort – avait fait la même œuvre que pour Gilberte la rupture prolongée. La mort n'agit que comme l'absence. Le monstre à l'apparition duquel mon amour avait frissonné, l'oubli, avait bien, comme je l'avais cru, fini par le dévorer. Non seulement cette nouvelle qu'elle était vivante ne réveilla pas mon amour, non seulement elle me permit de constater combien était déjà avancé mon retour vers l'indifférence, mais elle lui fit instantanément subir une accélération si brusque que je me demandai rétrospectivement si jadis la nouvelle contraire, celle de la mort d'Albertine, n'avait pas inversement, en parachevant l'œuvre de son départ, exalté mon amour et retardé son déclin. Et maintenant que la savoir vivante et pouvoir être réuni à elle me la rendait tout d'un coup si peu précieuse, je me demandais si les insinuations de Françoise, la rupture elle-même, et jusqu'à la mort (imaginaire mais crue réelle) n'avaient pas prolongé mon amour, tant les efforts des tiers, et même du destin, nous séparant d'une femme, ne font que nous attacher à elle. Maintenant c'était le contraire qui se produisait. D'ailleurs, j'essayai de me la rappeler, et peut-être parce que je n'avais plus qu'un signe à faire pour l'avoir à moi, le souvenir qui me vint fut celui d'une fille fort grosse, hommasse, dans le visage fané de laquelle saillait déjà, comme une graine, le profil de Mme Bontemps."

Belle ode à la mère, très belle : "Aujourd'hui je suis au moins sûr que le plaisir existe, sinon de voir, du moins d'avoir vu une belle chose avec une certaine personne. Une heure est venue pour moi où, quand je me rappelle le baptistère, devant les flots du Jourdain où Saint Jean immerge le Christ, tandis que la gondole nous attendait devant la Piazzetta, il ne m'est pas indifférent que dans cette fraîche pénombre, à côté de moi, il y eût une femme drapée dans son deuil avec la ferveur respectueuse et enthousiaste de la femme âgée que l'on voit à Venise dans la Sainte Ursule de Carpaccio, et que cette femme aux joues rouges, aux yeux tristes, dans ses voiles noirs, et que rien ne pourra plus jamais faire sortir pour moi de ce sanctuaire doucement éclairé de Saint-Marc où je suis sûr de la retrouver parce qu'elle y a sa place réservée et immuable comme une mosaïque, ce soit ma mère."

J'ignorais le "casus fœderis", on apprend tous les jours. A propos de la mort de la nièce de Jupien, devenue par l'adoption de M. de Charlus, Mlle d'Oloron: "Le tout en effet est d'avoir une grande alliance. Alors, le casus fœderis venant à jouer (…)". C'est donc cela, le "casus fœderis", un "cas d'alliance", c'est-à-dire la clause d'une alliance qui stipule une (ou les) circonstance(s) particulière(s) dans laquelle (lesquelles) elle est appelée à jouer. Le Gaffiot pourtant, si j'avais pris la peine de l'ouvrir, me l'aurait dit: "fœdus, eris", c'est le traité, le pacte, la convention … l'alliance. Je ne mourrai pas idiot.

La fugitive, qui se clôt sur quelques réflexions désabusées relatives à l'homosexualité de Robert de Saint-Loup met vraiment en lumière à quel point, à l'exception de son père et de Swann, Proust – qui en exonère aussi, ajoutons-le, son narrateur – a peuplé, surpeuplé son texte d'homosexuels : "Sans doute, depuis ce que m'avait dit M. de Charlus chez Mme Verdurin à Paris, je ne doutais plus que le cas de Robert ne fût celui d'une foule d'honnêtes gens, et même pris parmi les plus intelligents et les meilleurs. L'apprendre de n'importe qui m'eût été indifférent, de n'importe qui excepté de Robert. Le doute que me laissaient les paroles d'Aimé ternissait toute notre amitié de Balbec et de Doncières, et bien que je ne crusse pas à l'amitié, ni en avoir jamais véritablement éprouvé pour Robert, en repensant à ces histoires du lift et du restaurant où j'avais déjeuné avec Saint-Loup et Rachel j'étais obligé de faire un effort pour ne pas pleurer."

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F99%2F48%2F222192%2F134367406_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F87%2F52%2F222192%2F134314806_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F69%2F99%2F222192%2F134156980_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F64%2F72%2F222192%2F133908752_o.jpg)